静岡県の地震活動の特徴

静岡県に被害を及ぼす地震は、主に相模、駿河、南海トラフ沿いで発生する海溝型巨大地震と、陸域の浅い場所で発生する地震です。

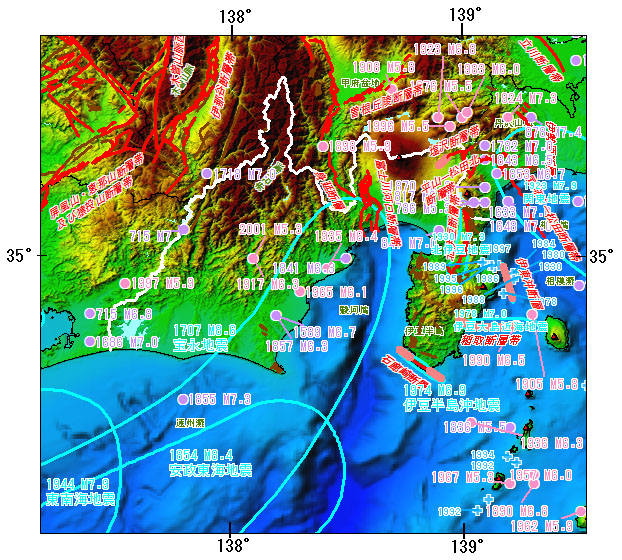

静岡県とその周辺の主な被害地震(図をクリックすると拡大表示)

プレート間地震として発生した1944年の東南海地震(M7.9)では、県の西部が震度5から6の揺れとなり、地震の揺れ及び津波によって、死者・行方不明者295名、家屋全壊6,970棟などの被害が生じました。また、1707年の宝永地震(M8.6)、1854年の安政東海地震(M8.4)では県内全域が震度6となり、地震の揺れ・津波・火災・山崩れ等によって甚大な被害が生じました。なお、1946年の南海地震(M8.0)によっても県内では津波による家屋の浸水や船舶の流出などの被害が生じました。

プレート間地震として発生した1944年の東南海地震(M7.9)では、県の西部が震度5から6の揺れとなり、地震の揺れ及び津波によって、死者・行方不明者295名、家屋全壊6,970棟などの被害が生じました。また、1707年の宝永地震(M8.6)、1854年の安政東海地震(M8.4)では県内全域が震度6となり、地震の揺れ・津波・火災・山崩れ等によって甚大な被害が生じました。なお、1946年の南海地震(M8.0)によっても県内では津波による家屋の浸水や船舶の流出などの被害が生じました。

一方、相模トラフでのプレート間地震として発生した1923年の関東地震(M7.9)では、県東部が震度6、西部が震度5となり、地震の揺れと火災及び津波によって、県内では伊豆半島を中心として死者・行方不明者444名、家屋全壊2,298棟などの甚大な被害が生じました。また、1703年の元禄地震(M7.9~8.2)でも、伊豆地方などを中心として、津波や山崩れなどによる被害が生じました。

伊豆半島では、「1974年伊豆半島沖地震」(M6.9)で死者30名、「1978年伊豆大島近海の地震」(M7.0)で死者25名などの被害が生じ、山崩れ等による大きな被害が発生しました。その後も伊豆半島東部を中心として、1978年(最大M5.4)、1980年(最大M4.9)、1984年(最大M4.5)、1986年(最大M4.7)、1988年(最大M5.2)、1989年(最大M5.5)、1993年(最大M4.8)、1995年(最大M5.0)、1996年(最大M4.3)、1997年(最大M5.9)、1998年(最大M5.9)、2006年(最大M5.8)などの、火山活動に関連すると思われる規模の大きな群発地震活動や地殻の異常な隆起等の活動が時折発生しています。また、伊豆半島東岸の沖では、1980年の伊豆半島東方沖地震(M6.7)や1990年の地震(M6.5)が発生しました。

2011年3月15日の静岡県東部の地震(M6.4)では、負傷者48名などの被害が生じました。

県中西部、静岡市付近から浜名湖付近に至る広い範囲に、深さ20~30kmの定常的な地震活動が点在しており、とくに静岡市の周辺では、1589年(M6.7)、1841年(M6 1/4)、1857年(M6 1/4)、1917年(M6.3)、1935年(M6.4)、1965年(M6.1)と、数名の犠牲者を生じるようなM6程度の被害地震が発生しています。

1891年の濃尾地震(M8.0)や1924年の丹沢山塊での地震(M7.3)のように周辺地域で発生する地震によっても被害を受けることがあります。さらに、沿岸部では、チリ地震津波のように外国の地震によっても、津波被害を受けることがあります。

県内の主要な活断層としては、神奈川県との県境付近に塩沢断層帯・平山−松田北断層帯・国府津−松田断層帯(神縄・国府津−松田断層帯)が、伊豆半島北部に北伊豆断層帯が、富士市から富士宮市にかけて富士川河口断層帯があります。

また、県内に被害を及ぼす可能性のある海溝型地震には、南海トラフで発生する地震があります。

1854年の安政東海地震(M8.4)では、紀伊半島沖から駿河湾(駿河トラフ)までが震源域となりましたが、1944年の東南海地震(M7.9)では、駿河湾は震源域とならず、現在その付近のひずみは蓄積したままであると考えられています。そのため、駿河トラフ周辺を震源域としたM8程度の「東海地震」の発生が懸念されています。

県内の18市町が、「首都直下地震緊急対策区域」に指定されています。

県全域が、「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されています。また沿岸部の21市町は「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」に指定されています。

【 静岡県周辺の活断層帯と海溝で起こる地震 】

【 静岡県に被害を及ぼした主な地震 】

【 確率論的地震動予測地図 】 【 リンク 】

○静岡県周辺の活断層帯と海溝で起こる地震 [上に戻る]

| 地震 | マグニチュード | ランク (我が国の海溝型地震 および主な活断層 における相対的評価) |

地震発生確率 (30年以内) 【地震発生確率値の留意点】 |

|

| 海溝型地震 | ||||

| 相模トラフ | 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 | 8クラス (7.9~8.6) |

Ⅱランク | ほぼ0%~6% |

| プレートの沈み込みに伴うM7程度の地震 | 7程度 (6.7~7.3) |

Ⅲランク | 70%程度 | |

| 南海トラフ | 南海トラフで発生する地震 | 8~9クラス | Ⅲランク | 60%~90%程度以上(すべり量依存BPTモデル) 20%~50%(BPTモデル*1) *1 南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)におけるケースⅢの場合 |

| 内陸の活断層で発生する地震 | ||||

| 塩沢断層帯・ 平山−松田北断層帯・ 国府津−松田断層帯 (神縄・国府津−松田断層帯) |

塩沢断層帯 | 6.8程度以上 | Sランク | 4%以下 |

| 平山−松田北断層帯 | 6.8程度 | A*ランク | 0.09%~0.6% | |

| 国府津−松田断層帯 | 相模トラフで発生する海溝型地震と同時に活動すると推定 | |||

| 北伊豆断層帯 | 7.3程度 | Zランク | ほぼ0% | |

| 富士川河口断層帯 | ケースa | 8.0程度 | S*ランク | 10%~18% |

| ケースb | S*ランク | 2%~11% もしくはそれ以下 |

||

| 木曽山脈西縁断層帯 | 主部 (北部) | 7.5程度 | Zランク | ほぼ0% |

| 主部 (南部) | 6.3程度 | S*ランク | ほぼ0%~4% | |

| 清内路峠断層帯 | 7.4程度 | Xランク | 不明 | |

| 伊那谷断層帯 | 主部 | 8.0程度 | Zランク | ほぼ0% |

| 南東部 | 7.3程度 | Xランク | 不明 | |

| 阿寺断層帯 | 主部 (北部) | 6.9程度 | S*ランク | 6%~11% |

| 主部 (南部) | 7.8程度 | Zランク | ほぼ0% | |

| 佐見断層帯 | 7.2程度 | Xランク | 不明 | |

| 白川断層帯 | 7.3程度 | Xランク | 不明 | |

| 屏風山・恵那山断層帯 及び猿投山断層帯 |

屏風山断層帯 | 6.8程度 | Aランク | 0.2%~0.7% |

| 赤河断層帯 | 7.1程度 | Xランク | 不明 | |

| 恵那山−猿投山北断層帯 | 7.7程度 | Aラ*ンク | ほぼ0%~2% | |

| 猿投−高浜断層帯 | 7.7程度 | Zランク | ほぼ0% | |

| 加木屋断層帯 | 7.4程度 | Aランク | 0.1% | |

| 曽根丘陵断層帯 | 7.3程度 | Aランク | 1% | |

| 身延断層 | 7.0程度 | Xランク | 不明 | |

| 伊東沖断層 | 6.7程度 | Xランク | 不明 | |

| 稲取断層帯 | 7.0程度 | Xランク | 不明 | |

| 石廊崎断層 | 6.9~7.0程度 | Xランク | 不明 | |

○静岡県に被害を及ぼした主な地震 [上に戻る]

| 西暦(和暦) | 地域(名称) | M | 主な被害 |

| 715年7月4日 (霊亀1) |

遠江 | 6.5以上 | 山崩れが天竜川を塞ぎ、数十日を経て決壊し、敷智、長下、石田の3郡住家170棟余没す。 |

| 841年 (承和8) |

伊豆 | 7.0 | 里落完たからず(村々は大破)。圧死傷者多数。 |

| 878年11月1日 (元慶2) |

関東諸国 | 7.4 | (相模、武蔵がとくにひどく、圧死者多数。相模国分寺に被害。) |

| 1096年12月17日 (永長1) |

畿内・東海道 | 8.0~8.5 | 津波が伊勢・駿河を襲う。駿河で社寺・家屋流失400棟余。 |

| 1498年9月20日 (明応7) |

東海道全般 | 8.2~8.4 | 静岡地方では津波による死者約26,000人。 |

| 1589年3月21日 (天正17) |

駿河・遠江 | 6.7 | 駿河・遠江両国の住家破損多数。 |

| 1605年2月3日 (慶長9) |

(慶長地震) | 7.9 | 津波が押し寄せる。浜名湖近くの橋本で、死者多数、家屋流失80棟。 |

| 1633年3月1日 (寛永10) |

相模・駿河・伊豆 | 7.0 | 三島で家崩れる。熱海に津波。 |

| 1686年10月3日 (貞享3) |

遠江・三河 | 7.0 | 新居の関所、番所、町家少々破損、死者あり。 |

| 1703年12月31日 (元禄16) |

(元禄地震) | 7.9~8.2 | 伊豆東海岸に津波。死者は宇佐美で380人余、須玖美で163人、下田で27人。下田で家屋倒壊・流失332棟。 |

| 1707年10月28日 (宝永4) |

(宝永地震) | 8.6 | 沿岸で津波と液状化。下田で死者11人、家屋全壊・流失857棟など。 |

| 1718年8月22日 (享保3) |

信濃・三河(遠山谷の地震とも呼ばれる) | 7.0 | (伊那遠山谷で山崩れ、せき止められた遠山川が決壊し死者50人余。)天竜川沿いに被害が推定される。 |

| 1782年8月23日 (天明2) |

相模・武蔵・甲斐 | 7.0 | 伊豆田方郡で強い揺れ。伊豆北部に小被害の可能性あり。 |

| 1854年12月23日 (安政1) |

(安政東海地震) | 8.4 | 沿岸一帯に津波。低地では液状化現象あり。特に掛川、袋井付近の被害大。また沿岸一帯に津波が来襲、下田で死者122人、家屋全壊・同流失840棟。 |

| 1891年10月28日 (明治24) |

(濃尾地震) | 8.0 | 遠江で住家全壊32棟。 |

| 1917年5月18日 (大正6) |

静岡付近 | 6.3 | 死者2、負傷者6。 |

| 1923年9月1日 (大正12) |

(関東地震) | 7.9 | 死者・行方不明者444人、住家全壊2,383棟、住家焼失5棟、住家流出埋没731棟。 |

| 1924年1月15日 (大正13) |

丹沢山塊(丹沢地震とも呼ばれる) | 7.3 | 駿東郡の被害。負傷者26人、住家・非住家全壊10棟。 |

| 1930年11月26日 (昭和5) |

(北伊豆地震) | 7.3 | 死者259人、負傷者566人、住家全壊2,077棟、同焼失75棟。 |

| 1935年7月11日 (昭和10) |

静岡市付近 | 6.4 | 静岡市・有度山周辺に被害集中。死者9人、負傷者299人、住家全壊363棟。 |

| 1944年12月7日 (昭和19) |

(東南海地震) | 7.9 | 津波あり。死者・行方不明者295人、負傷者843人、住家全壊6,970棟。 |

| 1965年4月20日 (昭和40) |

静岡付近 | 6.1 | 清水市北部の平野で被害大。死者2人、負傷者4人。 |

| 1974年5月9日 (昭和49) |

(1974年伊豆半島沖地震) | 6.9 | 中木、入間、石廊崎で被害大。死者30人、負傷者102人、家屋全壊134棟、焼失5棟。 |

| 1978年1月14日 (昭和53) |

(1978年伊豆大島近海の地震) | 7.0 | 持越鉱山の鉱滓堆積場の堰堤損壊。死者25人、負傷者211人、住家全壊96棟。 |

| 2004年9月5日 (平成16) |

紀伊半島南東沖 →【地震本部の評価】 |

7.4 | 負傷者2人。 |

| 2009年8月11日 (平成21) |

駿河湾 →【地震本部の評価】 |

6.5 | 死者1人、負傷者319人。住家半壊6棟。 |

| 2009年12月 (平成21) |

伊豆半島東方沖 | 5.1 (最大) |

負傷者7人。 |

| 2011年3月11日 (平成23) |

(平成23年(2011年) 東北地方太平洋沖地震) 【地震本部の評価】 →平成23年3月11日公表 →平成23年3月13日公表 →平成23年4月11日公表 →平成25年3月11日公表 →平成26年3月11日公表 →平成27年3月10日公表 →平成28年3月9日公表 →平成29年3月9日公表 →平成30年3月9日公表 →平成31年3月11日公表 →令和2年4月10日公表 →令和3年3月9日公表 →地震調査委員長見解 (令和3年3月9日公表) |

9.0 | 負傷者3人 (令和3年3月1日現在、消防庁調べ)。 |

| 2011年3月15日 (平成23) |

静岡県東部 →【地震本部の評価】 |

6.4 | 負傷者48人 (平成23年3月17日、静岡県危機管理部調べ)。 |

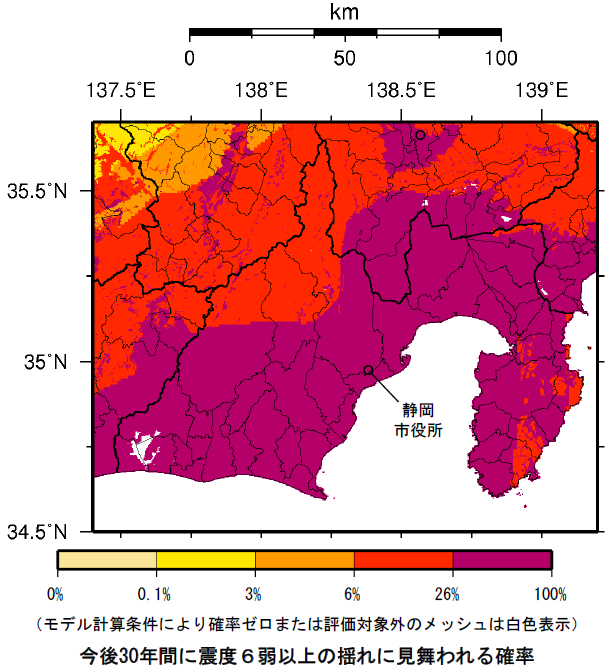

「今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」(評価基準日:2020年1月1日)

を示した地震動予測地図です。

詳しい内容を知りたい方は、「全国地震動予測地図2020年版」をご覧下さい。

全国地震動予測地図の詳細なデータや関連情報は地震ハザードステーション(J-SHIS)をご参照下さい。

○リンク [上に戻る]

地震動予測地図等

- 全国地震動予測地図

「全国地震動予測地図」 のページです。 - 地震ハザードステーション(J−SHIS)

防災科学技術研究所の地震ハザードステーション(J−SHIS)です。地震動予測地図の各種地図の閲覧、数値データ等のダウンロードが可能です。 - 長周期地震動予測地図

将来ある特定の地震が発生した際に生じる長周期地震動の揺れの強さや性質を予測した地図です。 - 応答スペクトルに関する地震動ハザード評価

工学的利活用に向けて、試作版の報告書を公表しています。 - 強震動評価

ある特定の震源断層に着目して、そこで地震が発生した場合に周辺の地域がどの程度の強い揺れに見舞われるかを示した地図です (震源断層を特定した地震動予測地図)。- 曽根丘陵断層帯の地震による予測震度分布

「曽根丘陵断層帯の評価(平成18年12月18日公表)」とあわせて示した予測震度分布図です。 - 伊那谷断層帯の地震による予測震度分布

「伊那谷断層帯の長期評価(一部改訂)(平成19年10月15日公表)」とあわせて示した予測震度分布図です。

- 曽根丘陵断層帯の地震による予測震度分布

- 長周期地震動予測地図作成等支援事業

文部科学省では、「新しい総合的かつ基本的な施策」(地震調査研究推進本部,2009)の中で今後推進すべき研究とされた長周期地震動について、平成22年度から研究機関に委託して調査研究を行っています。 - 屏風山・恵那山断層帯及び猿投山断層帯(恵那山-猿投山北断層帯)における重点的な調査観測

文部科学省では、「新たな活断層調査について」(地震調査研究推進本部,2009)の中で、地震後経過率の最大値が1.0を超えていること、断層が通過する市町村の総人口が概ね50万人を超える等、地震が発生した際の社会的影響が大きい断層として選定された屏風山・恵那山断層帯及び猿投山断層帯(恵那山-猿投山北断層帯)について、研究機関に委託し、令和2年度から重点的な活断層調査を実施しています。 - 防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト

南海トラフでは、マグニチュード8クラスの大地震が発生し、残りの領域においても連動して大地震が発生する可能性が高まる(「半割れ」ケース)などの「異常な現象」が観測される可能性が示されています。文部科学省では、こうした「異常な現象」が起こった後の地震活動の推移を科学的・定量的データを用いて評価するための研究開発や、「異常な現象」が観測された場合の住民・企業等の防災対策のあり方、防災対応を実行するにあたっての仕組みについて調査研究を実施し、これら研究成果の活用を推進するため、令和2年度より研究機関に委託して研究プロジェクトを実施しています。 - 南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト

文部科学省では、南海トラフから南西諸島海溝域までの震源モデルを構築、地震・津波の被害予測とその対策、発災後の復旧・復興対策を検討し、地域の特性に応じた課題に対する研究成果の活用を推進させるため、平成25年度より研究機関に委託して研究プロジェクトを実施しています。 - 東海・東南海・南海地震の連動性評価研究プロジェクト

東海・東南海・南海地震については、今後30年以内の発生確率が非常に高く、これら3つの地震は将来連動して発生する可能性も高いことから、これら3つの地震の時空間的な連動性を評価するため、海底稠密地震・津波・地殻変動観測や物理モデルの構築、シミュレーション研究、強震動・津波予測、被害想定研究等を総合的に行っています。 - 内閣府 首都直下地震対策

内閣府の首都直下地震対策のページです。 - 内閣府 南海トラフ地震対策

内閣府の南海トラフ地震対策のページです。

長期評価等

- 長期評価

- 海溝型地震の将来の発生可能性についての評価です。

- 内陸の活断層帯の将来の地震発生の可能性についての評価です。

- 「関東地域の活断層の地域評価」

関東地域の陸域及び沿岸海域に分布し、M6.8以上の地震を引き起こす可能性のある活断層について、総合的に評価しました。 - 長期評価結果一覧

主要な活断層や海溝型地震(プレートの沈み込みに伴う地震)の活動間隔、次の地震の発生可能性〔場所、規模(マグニチュード)及び発生確率〕等の評価(長期評価)の概要を一覧にして掲載しています。

- 活断層調査・観測等

【塩沢断層帯・平山−松田北断層帯・国府津−松田断層帯(神縄・国府津−松田断層帯)】- 神縄・国府津−松田断層帯における重点的な調査観測

文部科学省では、「今後の重点的な調査観測について」(地震調査研究推進本部,2005)の中で、首都圏等の人口密集地において地震の発生確率が高いとされた神縄・国府津−松田断層帯について、大学、関係行政機関および関係する独立行政法人に委託し、平成21年度から重点的な調査観測を実施しています。 - 神奈川県 平成13年度 神縄・国府津−松田断層帯に関する調査成果報告書

- 神奈川県 平成14年度 神縄・国府津−松田断層帯に関する調査成果報告書

- 神奈川県 平成15年度 神縄・国府津−松田断層帯に関する調査成果報告書

- 独立行政法人産業技術総合研究所 平成19年度 神縄・国府津−松田断層帯の活動性調査(「基盤的調査観測対象断層帯の追加・補完調査」成果報告書 No.H19−2)

- 富士川河口断層帯における重点的な調査観測

文部科学省では、「今後の重点的調査観測について」(地震調査研究推進本部,2005)の中で、将来地震が発生した場合に予想される地震の規模が大きく(マグニチュード8程度を目安とする)、地震の発生確率が高い断層とされた富士川河口断層帯について、研究機関に委託し、平成29年度から重点的な活断層調査を実施しています。 - 静岡県 平成7年度 富士川河口断層帯に関する調査成果報告書

- 独立行政法人産業技術総合研究所 平成18年度 富士川河口断層帯の活動性および活動履歴調査(「基盤的調査観測対象断層帯の追加・補完調査」成果報告書 No.H18−4)

- 独立行政法人産業技術総合研究所 平成23年度 阿寺断層帯(佐見断層帯)の活動性および活動履歴調査(「活断層の追加・補完調査」成果報告書 No.H23−3)

- 独立行政法人産業技術総合研究所 平成23年度 阿寺断層帯(白川断層帯)の活動性および活動履歴調査(「活断層の追加・補完調査」成果報告書 No.H23−4)

- 屏風山・恵那山断層帯及び猿投山断層帯(恵那山-猿投山北断層帯)における重点的な調査観測

文部科学省では、「新たな活断層調査について」(地震調査研究推進本部,2009)の中で、地震後経過率の最大値が1.0を超えていること、断層が通過する市町村の総人口が概ね50万人を超える等、地震が発生した際の社会的影響が大きい断層として選定された屏風山・恵那山断層帯及び猿投山断層帯(恵那山-猿投山北断層帯)について、研究機関に委託し、令和2年度から重点的な活断層調査を実施しています。 - 愛知県 平成7年度 加木屋断層、高浜撓曲崖に関する調査成果報告書

- 愛知県 平成10年度 猿投山断層帯に関する調査成果報告書

- 岐阜県 平成11年度 屏風山・恵那山断層帯に関する調査成果報告書

- 岐阜県 平成12年度 屏風山・恵那山断層帯に関する調査成果報告書

- 岐阜県 平成13年度 屏風山・恵那山断層帯に関する調査成果報告書

- 神縄・国府津−松田断層帯における重点的な調査観測

- 文部科学省 「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」

このプロジェクトでは、首都圏や京阪神などの大都市圏において、大地震が発生した際の人的・動的被害を大幅に軽減するための科学的・技術基盤を確立することを目的とした研究開発を実施しており、理学・工学・社会学などの異分野の研究者が結集し、我が国の地震防災対策に最先端の科学技術を効果的に活用することを目指しています。 - 産業技術総合研究所 活断層データベース

日本全国の活断層(活動セグメント)の分布とそのパラメータ、日本の活断層に関係する文献の書誌データ、文献から採録された調査地点ごとの調査結果データ、地下数十キロメートルまでの地下構造データが収録されています。 - 国土地理院 活断層図(都市圏活断層図)

国土地理院の活断層図(都市圏活断層図)のページです。

地震活動等

- 毎月の地震活動の評価

地震調査委員会による毎月(および臨時)の地震活動の評価です。

【2011年3月15日静岡県東部の地震】 【平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震 (2011年3月11日)】- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (令和3年3月9日公表)

- 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震から10年にあたって(地震調査委員長見解) (令和3年3月9日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (令和2年4月10日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成31年3月11日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成30年3月9日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成29年3月9日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成28年3月9日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成27年3月10日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成26年3月11日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成25年3月11日公表)

- 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の評価 (平成23年4月11日公表)

- 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の評価 (平成23年3月13日公表)

- 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の評価 (平成23年3月11日公表)

- 主な地震活動の評価

各地震活動について、これまでに公表された評価結果をとりまとめたものです。 - 日本の地震活動 −被害地震から見た地域別の特徴−

全国の地震活動の概要と地震に関する基礎知識、そして、日本を北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国及び九州・沖縄に区分し、その地方の地震活動の概要をはじめ、その地域に被害を及ぼす地震のタイプ、これまでに発生した主な被害地震の概要、都道府県別(北海道は地域別)の特徴について書かれています。 - 震源・震度に関する情報

気象庁、防災科学技術研究所、大学などの地震観測データに基づく震源・震度に関する情報です。 - 地震に関するパンフレット

地震発生のしくみ、地震調査研究推進本部の取組などを解説した各種パンフレットです。

津波評価等

- 津波評価

地震調査委員会では、津波予測の手順を標準化し、「波源断層を特性化した津波の予測手法(津波レシピ)」を公表しています。また、長期評価の結果と津波レシピをもとに、津波評価を進めています。 - 津波予測手法

「波源断層を特性化した津波の予測手法(津波レシピ)」についてのページです。 - 南海トラフ沿いで発生する大地震の確率論的津波評価

南海トラフ沿いで発生する大地震を対象に、長期評価の結果と津波予測の手順をもとに、公表時から30年以内に長期評価で想定される大地震が発生し、海岸の津波高がある高さ以上になる確率を評価した報告書です。

地方自治体等

- 静岡地方気象台

静岡地方気象台のページです。静岡県の気象・地震概況等を閲覧することができます。

- 静岡県

静岡県危機管理部のページです。地震被害想定結果等が閲覧できます。 - 静岡県地震防災センター

静岡県地震防災センターのホームページです。地震被害想定結果や様々な地震防災関連資料が閲覧できます。 - 静岡市

静岡市の「危機管理・防災」のページです。 - 浜松市

浜松市の防災のページです。

〔「中部地方」に戻る〕