2023年の主な地震活動の評価

各地震活動の評価は、発生後、1年程度の間に公表された評価内容をとりまとめたものです。

(これまでの地震活動の評価の閲覧へ)

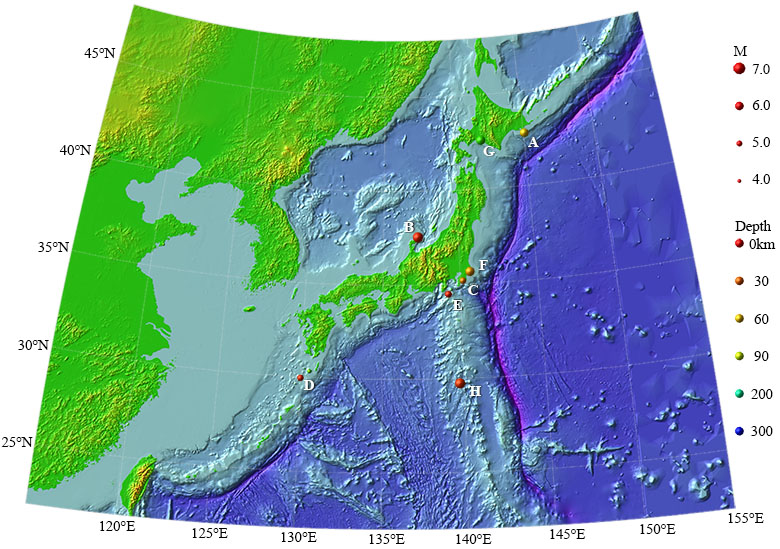

| A | 2023年2月25日 釧路沖の地震活動 | M6.0 | 最大震度5弱 | |

| B | 2023年5月5日 能登半島沖の地震活動 | M6.5 | 最大震度6強 | 津波を観測 |

| C | 2023年5月11日 千葉県南部の地震活動 | M5.2 | 最大震度5強 | |

| D | 2023年5月13日 トカラ列島近海 (口之島・中之島付近)の地震活動 |

M5.1 | 最大震度5弱 | |

| E | 2023年5月22日 新島・神津島近海の地震活動 | M5.3 | 最大震度5弱 | |

| F | 2023年5月26日 千葉県東方沖の地震活動 | M6.2 | 最大震度5弱 | |

| G | 2023年6月11日 苫小牧沖の地震活動 | M6.2 | 最大震度5弱 | |

| H | 2023年10月2日~9日 鳥島近海の地震活動 | 最大M6.5 | 津波を観測 | |

| I | 2023年12月2日 フィリピン諸島、ミンダナオの地震活動 | Mw7.5 | 津波を観測 |

○ 2月25日に釧路沖の深さ約65㎞でM6.0の地震が発生した。この地震の発震機構は西北西-東南東方向に圧力軸を持つ型で、太平洋プレート内部で発生した地震である。

GNSS観測の結果によると、今回の地震に伴う有意な地殻変動は観測されていない。

注:GNSSとは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称である。

○ 石川県能登地方の地殻内では2018年頃から地震回数が増加傾向にあり、2020年12月から地震活動が活発になっており、2021年7月頃からさらに活発になっていた。2020年12月1日から2023年6月8日08時までに震度1以上を観測する地震が437回、このうち震度3以上を観測する地震が63回発生した。

一連の地震活動において最大の地震は、2023年5月5日14時42分に能登半島沖(*)で発生したマグニチュード(M)6.5の地震である。この地震により石川県で最大震度6強を観測し、被害を伴った。

石川県では長周期地震動階級3を観測、また輪島港(港湾局)、珠洲(すず)市長橋(気象庁)観測点でそれぞれ10cmと4cmの津波を観測した。この地震の発震機構は北西-南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、地殻内で発生した地震である。

○ M6.5の地震発生以前の一連の地震活動は、主に4つの地震活動域で見られていた。特に能登半島の北側と東側の地震活動域で地震活動が活発であった。地震活動は概ね南東傾斜の震源分布が複数見られ、時間の経過とともに深部から浅部へ広がっていた。なお、M6.5の地震発生以前の最大の地震は2022年6月19日のM5.4の地震であった。

M6.5の地震はこの地震活動域のうち東側の北部で発生し、その後の地震活動は、M6.5の地震発生以前の活動域よりもさらに北から東側の海域にも広がっている。

○ M6.5の地震の発生以降、6月8日08時までに最大震度1以上を観測した地震は124回発生した。6月8日08時までの最大の地震は、5月5日21時58分に発生したM5.9の地震で、石川県で最大震度5強を観測した。地震活動は時間の経過とともに減衰しつつも、M6.5の地震が発生する前と比較して活発な状態が継続している。

○ GNSS(注)観測の結果によると、2020年12月頃から、M6.5の地震発生前までに石川県珠洲市の珠洲観測点で南南東に累積で1cmを超える移動及び4cm程度の隆起、能登町の能都(のと)観測点で南南西に累積で1cmを超える移動が見られるなど、地殻変動が観測されていた。

○ 2023年5月5日のM6.5の地震に伴って、珠洲市のSZMT観測点(京都大学防災研究所)で西南西方向に10㎝程度、M珠洲笹波観測点(国土地理院)で南西方向に9㎝程度の移動、珠洲市のSZHK観測点(金沢大学)で18cm程度、M珠洲狼煙観測点(国土地理院)で13㎝程度の隆起などの地殻変動が観測された。また、陸域観測技術衛星2号「だいち2号」が観測した合成開口レーダー画像の解析結果によると、M6.5の地震の震央周辺で最大20cm程度の隆起が検出された。

M6.5の地震後は、複数の観測点で水平上下成分ともにゆっくりとした変動が見られている。

- 石川県能登地方の地震(5月5日M6.5)前後のGNSS観測データ

- 石川県能登地方の地震(5月5日M6.5)後のGNSS観測データ

- GNSS観測点統合解析結果

- 石川県能登地方の地震(2023年5月5日)に伴う地殻変動

○ 2023年5月5日のM6.5の地震の発震機構と地震活動の分布、GNSS観測、陸域観測技術衛星2号「だいち2号」の解析及び地震波の解析結果から推定される震源断層は、北東-南西に延びる南東傾斜の逆断層であり、断層面上のすべりは震源から浅部側へ進行したと考えられる。

○ 能登半島の周辺では、これまでにも被害を伴う規模の大きな地震が発生している。2007年3月25日には「平成19年(2007年)能登半島地震」(M6.9)が発生し、最大震度6強を観測した。また、1993年には2023年5月5日のM6.5の地震活動域の北方でM6.6の地震が発生した。この他、今回のM6.5の地震活動域付近で被害を伴った地震として、1729年にM6.6~7.0の地震、1896年にM5.7の地震などが知られている。

○ 能登半島の北岸沖の海底には、活断層が存在することが知られている。これらの活断層は、概ね北東-南西の走向で、南東傾斜の逆断層であると推定されている。

○ 地殻変動域の変化、地震活動の浅部への移動、電気伝導度の分布などから、一連の活動には、流体の移動が関与している可能性がある。これまでの地震活動及び地殻変動の状況を踏まえると、一連の地震活動は当分続くと考えられる。強い揺れや津波には引き続き注意が必要である。

*:気象庁が情報発表で用いた震央地名は「石川県能登地方」である。

注:GNSSとは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称である。

○ 5月11日に千葉県南部の深さ約40kmでM5.2の地震が発生した。この地震の発震機構は北西-南東方向に張力軸を持つ型で、フィリピン海プレート内部で発生した地震である。

GNSS観測の結果によると、今回の地震に伴う有意な地殻変動は観測されていない。

今回の地震の震源付近では、最近では2019年5月25日にM5.1の地震が発生するなど、M5.0以上の地震が時々発生している。なお、1987年12月17日にM6.7の地震が発生した。

注:GNSSとは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称である。

○ 5月13日にトカラ列島近海(口之島・中之島付近)でM5.1の地震が発生した。この地震の発震機構は南北方向に張力軸を持つ正断層型で、陸のプレート内で発生した地震である。この地震の震源付近では、5月27日にM4.6の地震が発生するなど、4月1日から6月8日08時までに震度1以上を観測する地震が124回発生した。

GNSS観測の結果によると、今回の地震に伴う有意な地殻変動は観測されていない。

今回の地震活動域の南西側では、過去にも活発な地震活動が継続したことがある。当分の間、強い揺れに注意が必要である。

注:GNSSとは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称である。

○ 5月22日16時42分に新島・神津島近海の深さ約10kmでM5.3の地震が発生した。この地震の発震機構は北西-南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型で、フィリピン海プレートの地殻内で発生した地震である。この地震の震源付近では、5月22日19時46分にもM5.1の地震が発生するなど、22日から31日までに震度1以上を観測する地震が61回発生した。

GNSS観測の結果によると、今回の地震に伴って、利島(としま)観測点で北東方向へ1cm程度の地殻変動が観測されている。

今回の地震活動域付近は、過去にも地震活動が継続したことがある地域であり、2000年7月から8月にかけてM6.0以上の地震が6回発生した。

注:GNSSとは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称である。

○ 5月26日に千葉県東方沖の深さ約50kmでM6.2の地震が発生した。この地震の発震機構は東西方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界で発生した地震である。

GNSS観測の結果によると、今回の地震に伴って、ごくわずかな地殻変動が観測された。

今回の地震の震源付近では、最近では2011年4月21日にM6.0の地震が発生するなど、M5.0以上の地震が時々発生している。

注:GNSSとは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称である。

○ 6月11日に苫小牧沖の深さ約140kmでM6.2の地震が発生した。この地震の発震機構は太平洋プレートの傾斜方向に張力軸を持つ型で、太平洋プレート内部で発生した地震である。

GNSS観測の結果によると、今回の地震に伴う有意な地殻変動は観測されていない。

*:気象庁が情報発表で用いた震央地名は「浦河沖」である。

注:GNSSとは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称である。

○ 鳥島近海(鳥島から南西に約100㎞)では、10月2日以降、10月8日までにM6.0以上の地震が4回発生するなど、地震活動が活発な状況が継続していた。一連の地震活動のうち最大の地震は、10月5日に深さ約10㎞(CMT解による)で発生したM6.5の地震で、発震機構は、東北東-西南西方向に張力軸を持つ正断層型で、フィリピン海プレート内部で発生した地震である。この地震により伊豆諸島の八丈島八重根(やえね)で0.2mの津波を観測した。また、10月6日10時31分に発生したM6.0の地震により、八丈島八重根で0.2mの津波を観測したほか、八丈島神湊(かみなと)と鹿児島県で微弱な津波を観測した。

○ さらに、9日04時頃から06時台の間に、T相(注)と考えられる波を伴う地震が少なくとも14回発生した。T相の発生源は、孀婦岩(そうふがん)の西方に推定された。これらの地震活動のマグニチュードはM4~5程度であったが、八丈島八重根で0.7mの津波を観測するなど、地震の規模から考えられるよりも高い津波が伊豆・小笠原諸島や千葉県から沖縄県にかけての沿岸で観測された。また、宮崎県や鹿児島県では、これらの地震活動に伴うT相によるものと考えられる震度1~2の揺れを観測した。

- 2023年10月9日鳥島近海の地震のF-net 観測波形

- 2023年10月鳥島近海の地震活動(T相の発生源、10月9日04時頃から06時台における地震活動の規模の上限の推定)

- 津波(2023年10月9日04時頃から06時台に鳥島近海で発生した地震活動)

- T相によるものと考えられる震度

○ これ以降、地震活動は低下している。

○ 今回の地震発生領域とは異なるものの、これまでも鳥島近海(鳥島から北北西に約110㎞)では、例えば2015年5月3日にM5.9の地震により八丈島八重根で0.6mの津波を観測するなど、10月9日の地震と同様に、M6.0程度以下の規模にもかかわらず津波を観測している。

○ なお、10月20日に鳥島の西方約50kmの海域において、軽石とみられる浮遊物が点在しているのが海上保安庁により確認された。また、27日に気象庁により鳥島の南西約100㎞の海域で採取された軽石は、伊豆弧火山フロントの西方に連なる背弧リフト帯に分布する岩石の特徴と類似しており、最近の火山活動で生成されたと考えられる軽石であると国立大学法人東京大学地震研究所及び国立研究開発法人産業技術総合研究所により分析されたが、今回の地震活動との関係は不明である。

注:地震波が海底面で音波に変換され海中を伝わったもの。

○ 12 月2日にフィリピン諸島、ミンダナオで Mw7.5 の地震が発生した。この地震の発震機構は東西方向に圧力軸を持つ逆断層型で、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界で発生した地震である。この地震により、伊豆諸島の八丈島八重根(やえね)で 0.4m など、宮城県から鹿児島県にかけての太平洋沿岸、沖縄県、伊豆諸島、及び小笠原諸島で津波を観測した。

スマートフォン版を表示中です。

パソコン版のウェブサイトを表示中です。