宮城県の地震活動の特徴

宮城県に被害を及ぼす地震は、主に太平洋沖合の太平洋プレートの沈み込みに伴って発生する地震、陸域の浅い地震です。

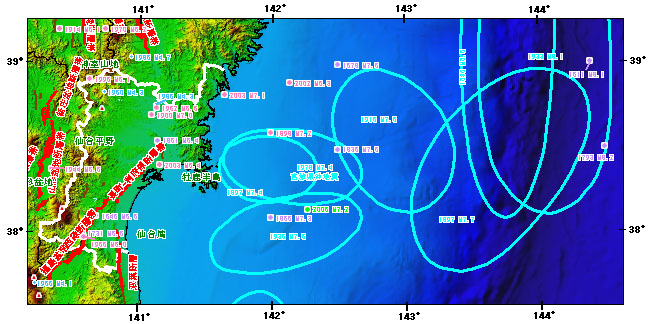

宮城県とその周辺の主な被害地震 (図をクリックすると拡大表示)

青森県から宮城県にかけての太平洋側沖合では、1896年の明治三陸地震(M8.2)や1933年の三陸地震(M8.1)、「1968年十勝沖地震」(M7.9)のようにM8程度の巨大地震が発生することがあります。2回の三陸地震は陸地から離れた日本海溝付近で発生したため、地震の揺れによる被害は小さかったのですが、津波により太平洋側沿岸部に大きな被害が生じ、1896年の明治三陸地震では県内で死者3,452名、1933年の三陸地震では死者・行方不明者308名の被害が生じました。被害が大きかった原因は、津波そのものの規模も大きかった上に、県北部沿岸に発達したリアス式海岸のV字型の地形の影響で、湾奥ではさらに津波が高くなったためです。これらの地震より規模の小さい地震でも、「1978年宮城県沖地震」(M7.4、県内で死者27名)のように、震源域が陸に近い場合には、地震の揺れによって大きな被害を及ぼすことがあります。「1978年宮城県沖地震」の際は、特に丘陵地帯を造成して宅地化した地域を中心に大きな被害が生じ、さらに、ガス、水道、電気などのライフラインの被害により市民生活に混乱が生じるなど、都市型の災害が生じました。また、「1978年宮城県沖地震」が発生した場所よりさらに沖合の宮城県沖では、短期間にM6~7程度の地震が続けていくつか発生することがあります。この他、歴史の資料によって、いくつか宮城県に被害を及ぼした地震が知られており、古くは三陸沖に発生したと考えられている869年の地震(M8.3)により、多賀城下に津波被害が生じたとの記録があります。2005年には、この宮城県沖地震の領域で、M7.2の地震が発生し、仙台市を中心に被害をもたらしました。

青森県から宮城県にかけての太平洋側沖合では、1896年の明治三陸地震(M8.2)や1933年の三陸地震(M8.1)、「1968年十勝沖地震」(M7.9)のようにM8程度の巨大地震が発生することがあります。2回の三陸地震は陸地から離れた日本海溝付近で発生したため、地震の揺れによる被害は小さかったのですが、津波により太平洋側沿岸部に大きな被害が生じ、1896年の明治三陸地震では県内で死者3,452名、1933年の三陸地震では死者・行方不明者308名の被害が生じました。被害が大きかった原因は、津波そのものの規模も大きかった上に、県北部沿岸に発達したリアス式海岸のV字型の地形の影響で、湾奥ではさらに津波が高くなったためです。これらの地震より規模の小さい地震でも、「1978年宮城県沖地震」(M7.4、県内で死者27名)のように、震源域が陸に近い場合には、地震の揺れによって大きな被害を及ぼすことがあります。「1978年宮城県沖地震」の際は、特に丘陵地帯を造成して宅地化した地域を中心に大きな被害が生じ、さらに、ガス、水道、電気などのライフラインの被害により市民生活に混乱が生じるなど、都市型の災害が生じました。また、「1978年宮城県沖地震」が発生した場所よりさらに沖合の宮城県沖では、短期間にM6~7程度の地震が続けていくつか発生することがあります。この他、歴史の資料によって、いくつか宮城県に被害を及ぼした地震が知られており、古くは三陸沖に発生したと考えられている869年の地震(M8.3)により、多賀城下に津波被害が生じたとの記録があります。2005年には、この宮城県沖地震の領域で、M7.2の地震が発生し、仙台市を中心に被害をもたらしました。

「1978年宮城県沖地震」が発生した海域付近では、1793年(M8.2)、1835年(M7.0、M7.3という説もあります) 、1861年(M6.4)、1897年2月(M7.4)、1936年(M7.4)と、平均すると約37年間隔で同程度の規模の地震が発生してきました。1793年の地震は、この海域だけでなく日本海溝寄りの領域も連動して破壊したため、その規模は他の地震より大きいM8.2程度と考えられます。1936年の地震は、1978年の地震とほぼ同じ規模で、仙台市などで震度5が観測されました。しかし、被害に関しては、1978年の地震に比べて、はるかに軽微なものでした。これは、、震源の破壊の仕方の違いのほか、都市化、宅地化の進展など、社会状況の変化によって被害状況が変わってくることを示しています。なお、1936年の地震による津波の波源域は、1978年の地震の波源域の南側に推定されています。

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」では、県内で死者10,567名、行方不明者1,217名、負傷者4,148名、住家全壊83,005棟など、多大な被害が生じました (令和3年3月1日現在、消防庁調べ)。

陸域で発生した被害地震としては、歴史の資料によると1736年の地震(M6.0)により、仙台城下に被害が生じたと記録されていますが、長町−利府線断層帯との関係は不明です。明治以降では、1900年の宮城県北部の地震(M7.0)、1956年の白石の地震(M6.0)、1962年の「宮城県北部地震」(M6.5)、2003年宮城県北部の地震(M6.4)が知られています。

1956年の白石の地震は福島盆地西縁断層帯付近で発生しましたが、この断層帯の活動との関係は分かっていません。もしこの断層帯で発生した地震だとしても、地震の規模の大きさからは、断層帯全体を震源域としたとは考えられません。また、1900年の宮城県北部の地震、1962年の宮城県北部地震、2003年宮城県北部の地震では、宮城県北部を中心に震度6強~5弱の強い揺れが生じ、被害がありましたが、これらの地震に対応する活断層は見つかっていません。

「平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震」(M6.8)では、栗原市で震度6強を観測し、死者10人などの被害が生じました。

宮城・岩手・秋田県境の栗駒山周辺は東北地方の中で群発地震活動が比較的活発な地域の一つで、例えば1950年(最大M4.0)の活動など、過去M4程度の群発地震が数多く発生してきました。群発地震活動の期間は、過去の例によると1ヶ月以内で収まる場合が多く、長くても4ヶ月程度です。この地域では、本震−余震型の地震が発生することもあります。栗駒山近くの鳴子町(旧名、現在の大崎市)鬼首付近を震源域とする1996年の秋田・宮城県境の地震活動では、逆断層型の地震(M6.1)と横ずれ断層型の地震(M5.8)が続けて発生しました。複雑な発生過程の地震活動でしたが、大きく見ると本震−余震型の経過をたどりました。また、1962年の宮城県北部地震(M6.5)が発生した地域周辺では、例えば1985年(最大M4.5)のような群発地震がときどき発生することがあります。さらに、蔵王山付近でも群発地震が知られています。蔵王山や栗駒山は活火山ですが、これらの活火山と群発地震活動との関係について、はっきりしたことはまだ分かっていません。

宮城県では、周辺地域で発生する地震や北海道から関東地方にかけての三陸沖北部から房総半島沖の海溝よりにかけての太平洋側沖合で発生する地震によっても被害を受けることがあります。さらに、1960年の「チリ地震津波」のような外国の地震によっても津波被害を受けることがあります。「チリ地震津波」の際は、三陸沖などの日本近海で発生する地震による津波と違って、湾口が狭く湾奥が広いような湾の方が、湾奥で津波が大きくなりました。

宮城県の主要な活断層は、仙台市付近に長町−利府線断層帯、県南部から福島県にかけての奥羽山脈の東麓に福島盆地西縁断層帯、阿武隈高地の東縁部に双葉断層があります。また、県内に被害を及ぼす可能性のある海溝型地震には、宮城県沖、青森県東方沖から房総沖にかけての海溝寄り、超巨大地震(東北地方太平洋沖型)、青森県東方沖及び岩手県沖北部から茨城県沖の沈み込んだプレート内の地震があります。

県内の全市町村が、日本海溝・千島海溝周辺の海溝型地震によって被害が生じるおそれがあり、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」に指定されています。

【 宮城県および周辺の主要活断層帯と海溝で起こる地震 】

【 宮城県に被害を及ぼした主な地震 】

【 確率論的地震動予測地図 】 【 リンク 】

○宮城県および周辺の主要活断層帯と海溝で起こる地震 [上に戻る]

| 地震 | マグニチュード | 地震発生確率 (30年以内) 【地震発生確率値の留意点】 |

|||

| 海溝型地震 | |||||

| 日 本 海 溝 沿 い |

超巨大地震 (東北地方太平洋沖型) |

9.0程度 | ほぼ0% | ||

| 青森県東方沖及び岩手県沖北部 | 7.9程度 | 20%~40% | |||

| ひとまわり小さい プレート間地震 |

7.0~7.5程度 | 90%程度以上 | |||

| 岩手県沖南部 | 7.0~7.5程度 | 30%程度 | |||

| 宮城県沖 | 7.9程度 | 20% | |||

| ひとまわり小さい プレート間地震 |

7.0~7.5程度 | 90%程度 | |||

| 宮城県沖の 陸寄りの地震 (宮城県沖地震) |

7.4前後 | 80%~90% | |||

| 福島県沖 | 7.0~7.5程度 | 50%程度 | |||

| 青森県東方沖から房総沖にかけての海溝寄り | Mt8.6~9.0 | 30%程度 | |||

| 沈み込んだプレート内の地震 | 7.0~7.5程度 | 60%~70% | |||

| 海溝軸外側 | 8.2前後 | 7% | |||

| 内陸の活断層で発生する地震 | |||||

| 北上低地西縁断層帯 | 7.8程度 | ほぼ0% | |||

| 横手盆地東縁断層帯 | 北部 | 7.2程度 | ほぼ0% | ||

| 南部 | 7.3程度 | 不明 | |||

| 新庄盆地断層帯 | 東部 | 7.1程度 | 5%以下 | ||

| 西部 | 6.9程度 | 0.6% | |||

| 山形盆地断層帯 | 北部 | 7.3程度 | 0.003%~8% | ||

| 南部 | 7.3程度 | 1% | |||

| 長町−利府線断層帯 | 7.0~7.5程度 | 1%以下 | |||

| 福島盆地西縁断層帯 | 7.8程度 | ほぼ0% | |||

| 長井盆地西縁断層帯 | 7.7程度 | 0.02%以下 | |||

| 双葉断層 | 6.8−7.5程度 | ほぼ0% | |||

○宮城県に被害を及ぼした主な地震 [上に戻る]

| 西暦(和暦) | 地域(名称) | M | 主な被害 |

| 869年7月13日 (貞観11) |

三陸沿岸 | 8.3 | (家屋倒壊、圧死者多く、津波により多賀城下で溺死者1,000人。) |

| 1611年12月2日 (慶長16) |

三陸沿岸および北海道東岸 | 8.1 | (津波があり、伊達領で溺死者1,783人、南部、津軽で人馬の死3,000以上。) |

| 1646年6月9日 (正保3) |

陸奥・岩代・下野 | 6.5~6.7 | 仙台城・白石城で被害。 |

| 1793年2月17日 (寛政5) |

陸奥・磐城 | 8.0~8.4 | 仙台藩で死者12人、家屋損壊1,060棟以上。 |

| 1835年7月20日 (天保6) |

仙台 | 7.0 (7.3という 説もある) |

仙台城石垣破損。 |

| 1861年10月21日 (文久1) |

陸奥・出羽・磐城 | 6.4 | (陸前の遠田・志田・登米・桃生の各郡で特に被害が多く、潰家・死傷があった。) |

| 1896年6月15日 (明治29) |

(明治三陸地震) | 8.2 | 津波による被害。死者3,452人、北海道から宮城にかけて家屋流失全半潰1万棟以上。 |

| 1897年2月20日 (明治30) |

仙台沖 | 7.4 | (岩手・山形・宮城・福島で小規模の被害。一関で家屋損壊72など) |

| 1900年5月12日 (明治33) |

宮城県北部 | 7.0 | 遠田郡で被害最大。死者13人、負傷者4人、家屋全壊44棟。 |

| 1933年3月3日 (昭和8) |

(三陸地震) | 8.1 | 津波による被害。死者・行方不明者308人、負傷者145人、家屋倒壊528棟、同流失950棟。 |

| 1936年11月3日 (昭和11) |

金華山沖 | 7.4 | 負傷者4人。(福島・宮城両県で非住家全壊3棟、その他の小被害、小津波があった。) |

| 1960年5月23日 (昭和35) |

(チリ地震津波) | Mw9.5 | 津波による被害。死者・行方不明者54人、負傷者641人、建物全壊977棟、建物流失434棟。 |

| 1962年4月30日 (昭和37) |

(宮城県北部地震) | 6.5 | 田尻町、南方村を中心に被害。死者3人、負傷者272人、住家全壊340棟。 |

| 1978年6月12日 (昭和53) |

(1978年宮城県沖地震) | 7.4 | 死者27人、負傷者1,273人、住家全壊1,180棟。 |

| 2003年5月26日 (平成15) |

宮城県沖 →【地震本部の評価】 |

7.1 | 負傷者64人。 |

| 2003年7月26日 (平成15) |

宮城県北部 →【地震本部の評価】 |

6.4 | 負傷者675人、住家全壊1,276棟。 |

| 2005年8月16日 (平成17) |

宮城県沖 →【地震本部の評価】 |

7.2 | 負傷者79人 |

| 2008年6月14日 (平成20) |

(平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震) →【地震本部の評価】 |

7.2 | 死者14人、行方不明4人、負傷者365人、家屋全壊28棟。 |

| 2008年7月24日 (平成20) |

岩手県中部〔岩手県沿岸北部〕 →【地震本部の評価】 |

6.8 | 負傷者17人。 |

| 2010年3月13日 (平成22) |

福島県沖 | 5.7 | 負傷者1人。 |

| 2011年3月11日 (平成23) |

(平成23年(2011年) 東北地方太平洋沖地震) 【地震本部の評価】 →平成23年3月11日公表 →平成23年3月13日公表 →平成23年4月11日公表 →平成25年3月11日公表 →平成26年3月11日公表 →平成27年3月10日公表 →平成28年3月9日公表 →平成29年3月9日公表 →平成30年3月9日公表 →平成31年3月11日公表 →令和2年4月10日公表 →令和3年3月9日公表 →地震調査委員長見解 (令和3年3月9日公表) |

9.0 | 死者10,567人、行方不明者1,217人、負傷者4,148人、住家全壊83,005棟、住家半壊155,130棟 (令和3年3月1日現在、総務省消防庁調べ)。 |

| 2019年6月18日 (令和元) |

山形県沖 【地震本部の評価】 →令和元年6月19日公表 →令和元年7月9日公表 【リンク集】 |

6.7 | 負傷者5人 (令和2年9月30日現在、総務省消防庁調べ)。 |

| 2021年2月13日 (令和3) |

福島県沖 【地震本部の評価】 →令和3年2月14日公表 →令和3年3月9日公表 【リンク集】 |

7.3 | 負傷者64人、住家全壊5棟、住家半壊133棟 (令和4年3月25日、総務省消防庁調べ)。 |

| 2021年3月20日 (令和3) |

宮城県沖 【地震本部の評価】 →令和3年3月20日公表 →令和3年4月9日公表 【リンク集】 |

6.9 | 負傷者9人 (令和3年3月29日、総務省消防庁調べ)。 |

| 2022年3月16日 (令和4) |

福島県沖 【地震本部の評価】 →令和4年3月17日公表 →令和4年4月11日公表 【リンク集】 |

7.4 | 死者2人(うち災害関連死者1人)、負傷者106人、住家半壊30棟、住家半壊189棟 (令和4年4月19日、総務省消防庁調べ)。 |

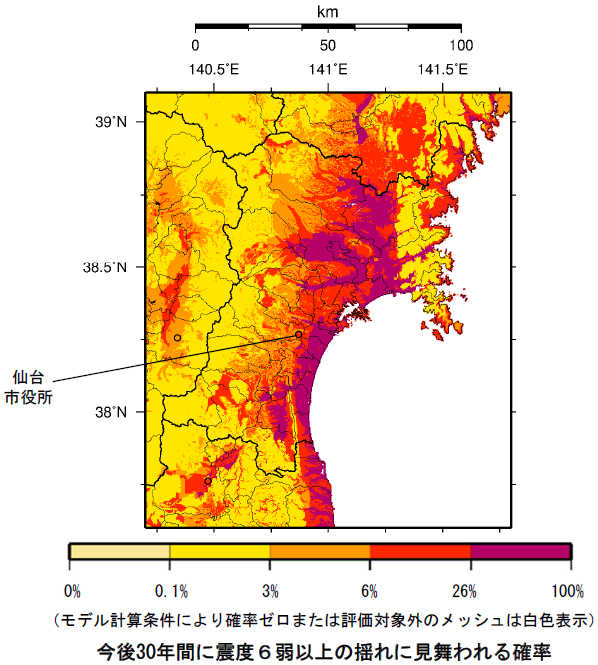

「今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」(評価基準日:2020年1月1日)

を示した地震動予測地図です。

詳しい内容を知りたい方は、「全国地震動予測地図2020年版」をご覧下さい。

全国地震動予測地図の詳細なデータや関連情報は地震ハザードステーション(J-SHIS)をご参照下さい。

○リンク [上に戻る]

地震動予測地図等

- 全国地震動予測地図

「全国地震動予測地図」 のページです。 - 地震ハザードステーション(J−SHIS)

防災科学技術研究所の地震ハザードステーション(J−SHIS)です。地震動予測地図の各種地図の閲覧、数値データ等のダウンロードが可能です。 - 長周期地震動予測地図

将来ある特定の地震が発生した際に生じる長周期地震動の揺れの強さや性質を予測した地図です。 - 応答スペクトルに関する地震動ハザード評価

工学的利活用に向けて、試作版の報告書を公表しています。 - 強震動評価

ある特定の震源断層に着目して、そこで地震が発生した場合に周辺の地域がどの程度の強い揺れに見舞われるかを示した地図です (震源断層を特定した地震動予測地図)。- 宮城県沖地震を想定した強震動評価(一部修正版)(平成17年12月14日公表)

- 三陸沖北部の地震を想定した強震動評価(平成16年5月21日公表)

- 山形盆地断層帯の地震を想定した強震動評価(平成15年11月25日公表)

- 新庄盆地断層帯の地震による予測震度分布

「新庄盆地断層帯の評価(一部改訂)(平成23年5月19日公表)」とあわせて示した予測震度分布図です。

- 東北地方太平洋沖で発生する地震・津波の調査観測

東北地方太平洋沖地震は、M9.0というこれまでに日本国内で観測された最大の地震であり、今後も大きな余震やそれに伴う津波が発生する可能性が高いことから、今回の地震の震源域に隣接する領域を含めた広い陸海域での調査観測や研究を行い、防災・減災に資する情報を収集することが重要であるため、平成23年度より新たに5ヶ年事業として、研究機関に委託して調査観測を実施しています。 - 内閣府 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策

内閣府の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策のページです。

長期評価等

- 長期評価

- 海溝型地震の将来の発生可能性についての評価です。

- 内陸の活断層帯の将来の地震発生の可能性についての評価です。

- 長期評価結果一覧

主要な活断層や海溝型地震(プレートの沈み込みに伴う地震)の活動間隔、次の地震の発生可能性〔場所、規模(マグニチュード)及び発生確率〕等の評価(長期評価)の概要を一覧にして掲載しています。

- 活断層調査・観測等

【北上低地西縁断層帯】- 岩手県 平成7年度 雫石盆地西縁断層帯、花巻断層帯および北上西断層帯に関する調査成果報告書

- 岩手県 平成8年度 北上低地西縁断層帯に関する調査成果報告書

- 岩手県 平成9年度 北上低地西縁断層帯に関する調査成果報告書

- 秋田県 平成9年度 横手盆地東縁断層に関する調査成果報告書

- 秋田県 平成10年度 横手盆地東縁断層に関する調査成果報告書

- 独立行政法人産業技術総合研究所 平成21年度 横手盆地東縁断層帯(南部)の活動性および活動履歴調査(「活断層の追加・補完調査」成果報告書 No.H21−2)

- 山形県 平成9年度 庄内平野東縁断層帯、新庄盆地断層帯、山形盆地断層帯に関する調査成果報告書

- 山形県 平成10年度 山形県活断層に関する調査成果報告書

- 山形県 平成11年度 庄内平野東縁断層帯、新庄盆地断層帯、山形盆地断層帯に関する調査成果報告書

- 独立行政法人産業技術総合研究所 平成17年度 山形盆地断層帯の活動性および活動履歴調査(「基盤的調査観測対象断層帯の追加・補完調査」成果報告書 No.H17−8)

- 独立行政法人産業技術総合研究所 平成19年度 新庄盆地断層帯の活動性および活動履歴調査(「基盤的調査観測対象断層帯の追加・補完調査」成果報告書 No.H19−6)

- 宮城県 平成7年度 長町−利府断層帯(地形・地質調査)に関する調査成果報告書

- 宮城県 平成7年度 長町−利府断層帯(総合解析)に関する調査成果報告書

- 宮城県 平成7年度 長町−利府断層帯(物理探査)に関する調査成果報告書

- 宮城県 平成9年度 長町−利府線断層帯(ボーリング調査)に関する調査成果報告書

- 宮城県 平成10年度 長町-利府線断層帯(稠密浅層ボーリング調査・地層抜き取り調査)に関する調査成果報告書

- 宮城県 平成11年度 長町-利府線断層帯に関する調査成果報告書

- 独立行政法人産業技術総合研究所 平成21年度 長町−利府線断層帯の活動性および活動履歴調査(「活断層の追加・補完調査」成果報告書 No.H21−3)

- 地下構造調査

- 宮城県沖地震における重点的調査観測

文部科学省が、「今後の重点的な調査観測について」(地震調査研究推進本部,2005)の中で重点的調査観測の対象とした宮城県沖の地震について、平成17年度から平成21年度まで研究機関に委託して調査観測を実施しました。 - 糸魚川-静岡構造線断層帯および宮城県沖地震に関するパイロット的な重点的調査観測

文部科学省が、大学、関係行政機関及び関係する研究開発法人と連携し、地震発生の危険度が相対的に高いと判定された2地域について、平成14年度から3カ年計画で、パイロット的な重点観測を行いました。 - 産業技術総合研究所 活断層データベース

日本全国の活断層(活動セグメント)の分布とそのパラメータ、日本の活断層に関係する文献の書誌データ、文献から採録された調査地点ごとの調査結果データ、地下数十キロメートルまでの地下構造データが収録されています。 - 国土地理院 活断層図(都市圏活断層図)

国土地理院の活断層図(都市圏活断層図)のページです。

地震活動等

- 毎月の地震活動の評価

地震調査委員会による毎月(および臨時)の地震活動の評価です。

【2022年3月16日福島県沖の地震】 【2021年3月20日宮城県沖の地震】 【2021年2月13日福島県沖の地震】 【2019年6月18日山形県沖の地震】 【2011年4月11日福島県浜通りの地震】 【2011年4月7日宮城県沖の地震】 【平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震 (2011年3月11日)】- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (令和3年3月9日公表)

- 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震から10年にあたって(地震調査委員長見解) (令和3年3月9日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (令和2年4月10日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成31年3月11日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成30年3月9日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成29年3月9日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成28年3月9日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成27年3月10日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成26年3月11日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成25年3月11日公表)

- 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の評価 (平成23年4月11日公表)

- 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の評価 (平成23年3月13日公表)

- 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の評価 (平成23年3月11日公表)

- 平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震の評価(主に地表変状に関する評価)(平成20年7月11日公表)

- 平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震の評価(平成20年6月26日公表)

- 平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震の評価(平成20年6月14日公表)

- 主な地震活動の評価

各地震活動について、これまでに公表された評価結果をとりまとめたものです。 - 日本の地震活動 −被害地震から見た地域別の特徴−

全国の地震活動の概要と地震に関する基礎知識、そして、日本を北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国及び九州・沖縄に区分し、その地方の地震活動の概要をはじめ、その地域に被害を及ぼす地震のタイプ、これまでに発生した主な被害地震の概要、都道府県別(北海道は地域別)の特徴について書かれています。 - 震源・震度に関する情報

気象庁、防災科学技術研究所、大学などの地震観測データに基づく震源・震度に関する情報です。 - 地震に関するパンフレット

地震発生のしくみ、地震調査研究推進本部の取組などを解説した各種パンフレットです。

津波評価等

- 津波評価

地震調査委員会では、津波予測の手順を標準化し、「波源断層を特性化した津波の予測手法(津波レシピ)」を公表しています。また、長期評価の結果と津波レシピをもとに、津波評価を進めています。 - 津波予測手法

「波源断層を特性化した津波の予測手法(津波レシピ)」についてのページです。

地方自治体等

〔「東北地方」に戻る〕