気象研究所では、平成22年度より「海溝沿い巨大地震の地震像の即時的把握に関する研究」として、規模が非常に大きな地震が発生した際にどのような地震が発生したかをできるだけ早く把握する技術の開発を行ってきました。当研究課題は、当初南海トラフ沿いの巨大地震を想定したものでした。南海トラフ沿いでは、よく知られているように100年余の間隔を置きマグニチュード(以下Mと表記)8クラスの地震が繰り返し発生してきました。そこで起きてきた地震は、昭和の東南海・南海地震のように紀伊半島沖を境に東西に分かれて発生したものや、宝永地震のように昭和の両地震の震源域を合わせたような領域を震源域とするような様々な地震がありました。地震が発生した場合、地震波の到着時刻から決められる震源位置というものは比較的容易に得られます。しかし、「震源」とは狭い意味では地震断層のすべりはじめの場所を示しているに過ぎず、どの範囲まで断層が広がっているかを即時につかむことは容易ではありません。東海沖のみにおいて断層すべりが生じたのか、あるいは四国沖まで広がっているのかにより強い波の影響範囲が異なります。迅速な防災対応のためには地震発生直後に地震の様相を知ることは重要です。

そのような想定で当研究課題を始めたのですが、そこで起きた地震が平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震でした。この地震はまさに「想定外」のもので、すでに確立された技術と思われてきた地震の規模を求める技術に大きな問題があることを明らかにしてしまいました。いわゆる気象庁マグニチュードと呼ばれているものは、固有周期6秒の地震計によって得られる変位振幅の対数に基づいているものです。現在では電磁式加速度計から得られるディジタル値を数値積分して振幅を得ているのですが、過去の観測との一貫性を保つ立場から周期6秒を維持してきました。M8クラスの地震の場合には断層長は100km程度になり、断層すべりが始まってから停止するまでに数十秒程度の時間がかかります。数十秒に対して、地震計の周期6秒はあまりに短いように感じられるとは思いますが、実際に観測された振幅からマグニチュードを計算した場合に、M8くらいまでは顕著な過小評価は認められていませんでした。ところが、M9の地震に対してはやはり過小評価を示してしまいました。また、そのような古臭い振幅マグニチュードなどやめて、理論地震波形との比較から求めるモーメントマグニチュードに統一すればよいではないかと考えられる方もいるかもしれません。時間をかけてよいのであれば、モーメントマグニチュードを用いることが最適だと考えられますが、気象庁には地震発生後できるだけ早く津波警報を出すということで、現在3分以内に津波警報を出すことが求められています。3分以内というと東北地方太平洋沖地震の場合には、まだ強震動が継続している最中となります。そこで求められているものは、多少精度が劣っても確実で早期に得られる結果です。

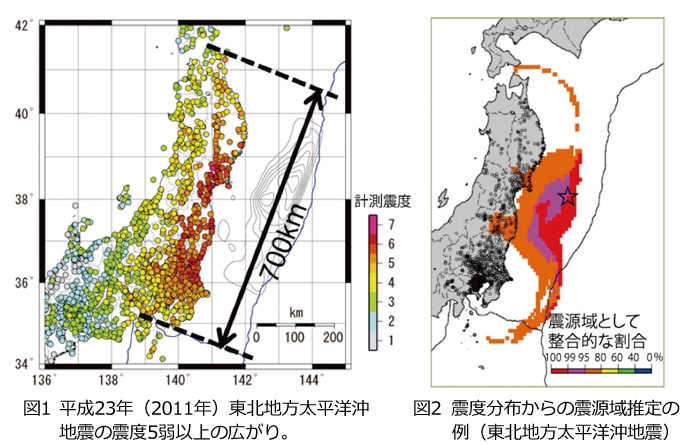

そこでこの課題ではマグニチュードに対応したいくつかの規模推定手法を開発しました。地震発生直後に得られる情報の一つとして、震度分布があります。地震の規模が大きければ大きいほど断層の広がりは大きくなります。それにつれて強震動の観測域も広くなります。図1は東北地方太平洋沖地震の震度5弱以上の広がりを示したものですが、これからだけでもM9クラスの地震であることが認識されます。更にこのような震度分布を用いることによりおおよその震源域の広がりを見積もることができます。図2にその結果を示しますが、ある地震において震度が大きいと震源域に近く、震度が小さいと震源域から遠いという性質を使っています。

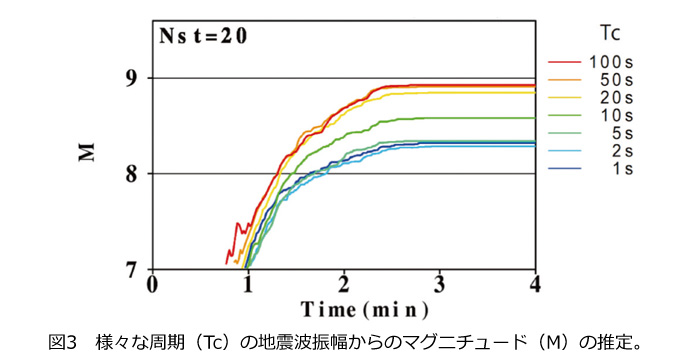

地震波形の振幅そのものも周期6秒に制限しなければ、マグニチュードの過小評価を起こさずに規模の推定が可能になります。ここでは周期100秒までのフィルターを用いてマグニチュードを推定する手法を開発しました。その東北地方太平洋沖地震への適用結果を図3に示します。横軸が地震発生からの時間、縦軸が推定Mを表しますが、地震発生から2分過ぎくらいにM9クラスの地震が発生していたことがわかります。

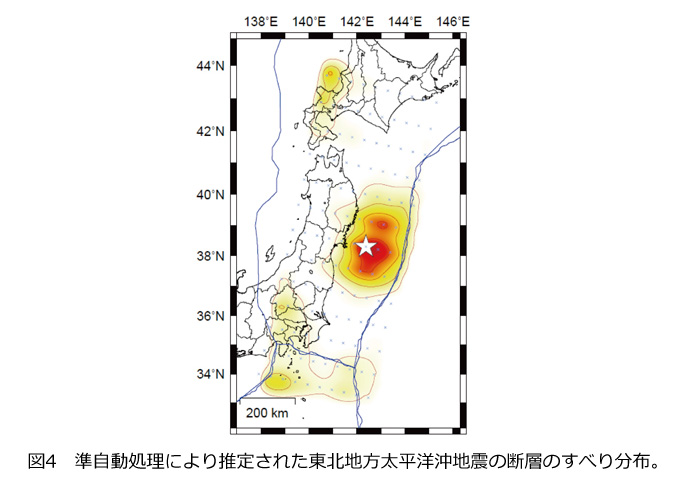

震源位置と地震の規模がわかれば、最初の津波警報を出すことができます。しかしそれだけでは発生した地震を把握できたことにはなりません。どこがいわゆる「大すべり域」であるかは、津波分布へ影響を与えます。また、断層がどこまで広がっているかも重要です。例えば想定東海地震のような地震が発生した場合に、震源域がどのあたりまで広がっているかは想定されていた地震であるかどうかを検討する際に、必須の情報となります。通常震源域の広がりは、余震分布などの広がりから見積もられるものです。しかし、本震発生直後では、詳細に震源決定している時間もありませんし、必ずしも十分な数の余震が発生しているわけではありません。どのようなすべり分布をしているか推定する方法の一つとして、震源過程解析があります。震源過程解析は高度な解析法であり、データを吟味した上で小断層の置き方など様々なパラメーターを設定して解析しています。そのような震源過程解析をできるだけ早期に行うための開発も行ってきました。ここでは遠地実体波を用いた解析の準自動化を試みています。規模や平均的な断層すべり方向等の基礎情報が得られているという前提のもとで、断層の広がり・小断層の大きさなどを地震のスケーリング則から算出し震源過程解析処理をおこなうようにしました。適用例を図4に示します。実際の震源域よりも大きめに震源域は推定されているものの、宮城県沖の海溝軸近くに大すべり域が推定されており、この地震の最大の特徴は再現できています。

ここで取りあげた手法の一部は、平成25年3月の気象庁における津波警報改善にも寄与しています。

(文責:勝間田 明男)

(広報誌「地震本部ニュース」平成27年(2015年)冬号)