パソコン版のウェブサイトを表示中です。

(広報誌「地震本部ニュース」令和7年(2025年)春号)

本プロジェクトでは南海トラフ巨大地震に備えるため、地震活動情報の高精度・即時評価と防災対応の強化を目的として、令和2年から5年間で以下の三つのサブ課題を進めてきました。サブ課題1「地殻活動情報創成研究」では、詳細な3次元地下構造モデルを構築し、震源決定や断層すべり量解析の高精度化、迅速化を進めるとともに、半割れ地震発生後の地震活動推移予測の精度向上を進めました。サブ課題2「地震防災情報創成研究」では、多様な南海トラフ地震に対するハザード評価とリスク評価を行う地震防災基盤シミュレータを構築し、命を守る、地域産業を守る、都市機能を守るための取り組みを進めました。サブ課題3「創成情報発信研究」では、得られた成果を社会に還元し、地域防災力向上のための情報発信と防災リテラシーの強化に取り組みました。本記事では、各サブ課題の成果概要を示します。

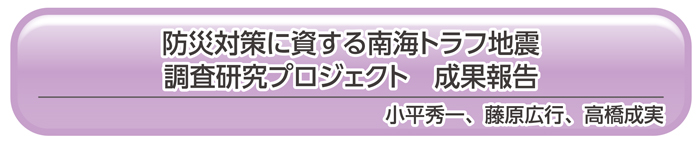

サブ課題1では、南海トラフ地震の発生時に迅速かつ高精度な地殻活動情報提供を可能とするための手法の開発を行いました(図1)。

まず、震源決定の高度化に向けて、詳細な3次元海陸統合地下構造モデルを構築し、そのモデルを用いた即時震源決定システムを開発しました。従来の手法では震源の位置、特に海域の地震の深さを正確に把握することが困難でしたが、本研究で構築したシステムは、この課題を克服し、令和6年8月8日日向灘の地震において、迅速かつ高精度な震源決定によりこの地震がプレート境界断層付近の地震であることを示しました。この成果は、気象庁「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」における判断材料として活用されました。

次に、断層すべり量の即時推定に関しては、グリーン関数データベースの整備と、誤差を考慮した推定手法の確立を進めました。従来の手法では、断層すべり分布の推定とその誤差評価に1時間以上を要しましたが、本研究で開発した新たな手法を適用することで、計算時間を5分以内に短縮し、誤差評価も含んだ断層すべり分布の即時推定が可能となりました。これらの技術は、令和6年能登半島地震において国土地理院での推定に活用され、発生から4分で断層のずれを推定することに成功しました。

さらに、半割れが発生した場合の地殻活動の推移予測についても、新たな手法を開発しました。これまでは半割れ後の余効変動に含まれる粘弾性応答は、推移予測に考慮されていませんでしたが、本研究では、粘弾性構造を考慮した、様々な発生間隔の半割れ後のシミュレーションを実施し、その結果を用いて、次の地震の発生時期の推定手法を開発しました。この手法により、適切な粘弾性地下構造、摩擦特性分布と海底地殻変動データが与えられれば、半割れ地震発生後の活動の推移をある程度評価できる可能性が示されました。

今後は、日本全域への適用を視野に入れ、特に北海道・三陸沖など後発地震注意情報が運用される地域への展開が求められます。

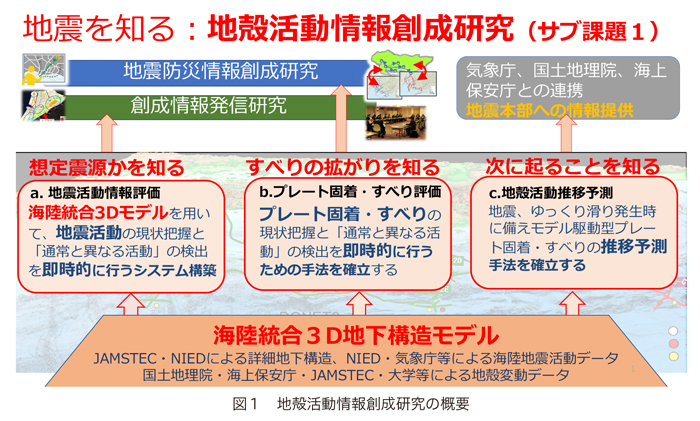

サブ課題2では、南海トラフ地震を対象とした地震防災情報の創成研究が進められ、多様な視点からのリスク評価・対策検討が可能となりました(図2)。中心となる成果は、地震防災基盤シミュレータの開発であり、長周期地震動を含んだ強震動計算手法や広域での津波遡上シミュレーション手法の開発が進み、震源モデルの多様性・不確実性を考慮した強震動・津波遡上のリスク評価が可能となりました。特に「半割れ」M8クラス地震が発生した際の南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)に基づく事前避難による死者数軽減効果(最大20%)が試算されました。

命を守るための人々の避難行動に関する研究では、住民や地域ごとの事前避難の必要性を診断する「逃げトレView」を開発し、地図上で可視化・分析できるシステムを構築しました。避難訓練アプリ「逃げトレ」のデータを活用し、柔軟な条件設定に基づく避難シミュレーションも可能となりました。

企業の事業継続に関する研究では、ライフライン供給データの分析や小型地震計による観測技術などを基にしたリアルタイムでの被災様相把握技術が開発されました。地震発生時の企業・地方公共団体の対応策を検討するワークショップを実施するなど、防災訓練や事業継続計画の策定に貢献しました。

都市機能の維持に関する研究では、機械学習を活用した災害シナリオの自動生成技術を開発し、地震直後から復旧までの流れをリアルタイムでシミュレーションできる環境を整えました。また、長周期地震動による首都圏のエレベータ障害による影響を評価し、迅速な復旧方針の検討が可能となりました。

今後の課題としては、連鎖複合災害のシミュレーション手法の開発や、長期的な災害連鎖を考慮したリスク評価手法の開発が挙げられます。

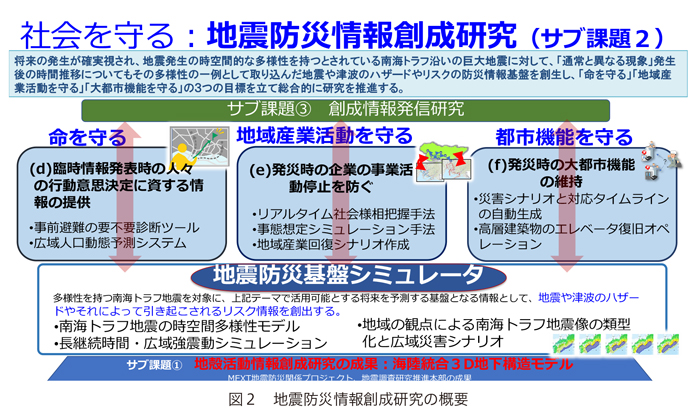

サブ課題3では、本プロジェクトの研究成果や各省庁・地方公共団体からの情報を活かす創成情報発信研究を進めました。地域の防災対策に資するためには、地域の防災上の脆弱性を認識し、地震・津波の実態把握に加えて各種対策を最適化し、継続的に実施する必要があります。これを受け、地域を対象とした地域の防災上の課題評価、情報発信検討会による情報水平展開、災害情報リテラシー向上に取り組みました(図3)。

地域の防災上の課題評価では、軟弱地盤評価、津波瓦礫、即時情報による図上訓練を実施しました。地盤深部のシルト層や不整形性層の影響など、想定の倍以上の軟弱地盤による変位の可能性を示しました。港湾構造物による津波浸水抑制効果や津波瓦礫評価を通じた被害想定を示し、津波即時予測の図上訓練を通じた防災対策を地域と検討、共有しました。

情報発信検討会は、ハザード評価、複合災害対応、事業継続、人材育成をテーマに、研究成果や各地の対応策を計100以上の機関と共有しました。ハザードマップを超えた評価に対する検討、地震・津波・豪雨といった複合災害対応策、地震発生シナリオごとの各組織の対応策、東日本大震災の教訓や南海トラフ地震への備え等が議論、共有されました。地殻活動状況を共有するツールも開発しました。

災害情報リテラシーの向上では、知識が行動力につながるよう、アンケート調査を実施しました。1,800件以上の回答を得て、地域や職業による防災意識の違いや、防災授業前後とその後の防災意識への効果を測定することができました。世代ごとに授業の効果を測定しながら継続的に取り組むことが必要です。

今後は、これらの結果を有機的に複数の組織間で連結し、最新の地殻活動とリスク評価に基づいた現実的な防災対策と地域継続計画に繋げることが必要と考えています。

(広報誌「地震本部ニュース」令和7年(2025年)春号)

スマートフォン版を表示中です。

パソコン版のウェブサイトを表示中です。