パソコン版のウェブサイトを表示中です。

(広報誌「地震本部ニュース」令和7年(2025年)春号)

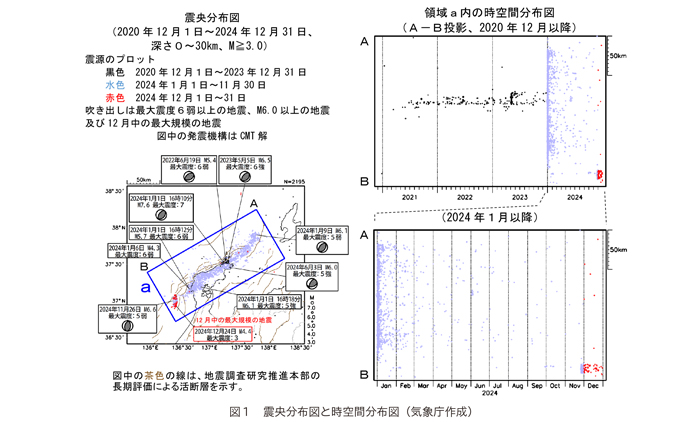

石川県能登地方では、2018年頃から地震回数が増加傾向にありましたが、2020年12月から地震活動が活発になり、2021年7月頃からは更に活発になっていました。活動当初は比較的規模の小さな地震が継続していましたが、2022年6月にマグニチュード(M)5.4の地震(最大震度6弱)、2023年5月にM6.5の地震(最大震度6強)などの規模の大きな地震が発生しました。

また、GNSS※2観測の結果では、2020年12月以降、地震活動が活発な能登半島北東部で膨張するような地殻変動が観測されていました。

これまでの研究で、2020年12月からの同規模の地震が長期間継続するような地震活動の原因として、少なくとも2023年5月のM6.5の地震の前までは、水などの流体の移動が関与している可能性が考えられています。

地震活動が活発となっていた中、2024年1月1日にM7.6の地震が発生しました。この地震の震源断層は、地震活動の分布や地震波の解析によると、北東-南西に延びる150km程度(門前断層帯門前沖区間の東部~能登半島北岸断層帯~富山トラフ西縁断層の南西部)であると推定されています。

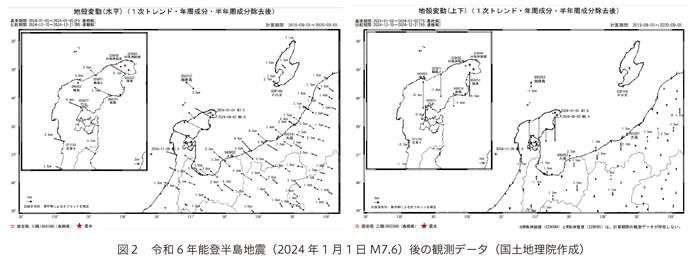

また、GNSS観測の結果では、この地震に伴って、輪島2観測点(国土地理院)で南西方向に2.0m程度の変動、1.3m程度の隆起が見られるなど、能登半島を中心に広い範囲で地殻変動が観測されました。また、陸域観測技術衛星2号「だいち2号」が観測した合成開口レーダー画像の解析によると、輪島市西部で最大4m程度の隆起、最大2m程度の西向きの変動、珠洲市北部で最大2m程度の隆起、最大3m程度の西向きの変動が検出されました。

1月1日M7.6の地震の発生前は、主に能登半島の北東部の概ね30km四方の範囲で地震活動が活発でしたが、M7.6の地震直後から地震活動は非常に活発になり、能登半島の北部を北東-南西方向に延びる150km程度の範囲に広がりました(図1)。その後、M7.6の地震の地震活動域では、時間の経過とともに活動が徐々に低下してきていますが、そのような中で 2024年6月にM6.0の地震(最大震度5強)、11月にM6.6の地震(最大震度5弱)が発生するなど、引き続き規模の大きな地震が発生しています。

また、GNSS観測の結果では、2024年1月1日M7.6の地震の後、およそ1年間に珠洲観測点で西北西方向に約6cmの水平変動など、能登半島を中心に富山県や新潟県、長野県など広い範囲で1cmを超える水平変動、輪島観測点で約9cmの沈降が観測されるなど、余効変動と考えられる地殻変動が観測されています(図2)。

地震調査委員会では、大きな被害を伴う地震が発生した場合に臨時会を開催し、その地震活動についての迅速かつ総合的な評価を実施・公表しています。「令和6年能登半島地震」に関連しても、2022年6月19日M5.4の地震、2023年5月5日M6.5の地震、2024年1月1日M7.6の地震について臨時会を行いました。さらに、長期間にわたり地震活動が活発であることを踏まえ、地震調査委員会としての情報発信をより強化するために「地震調査委員長見解」を2022年7月及び2025年1月に公表し、引き続きの警戒を呼び掛けています。

また、地震調査委員会では、海域活断層の長期評価の審議を順次進めていたところでしたが、2024年1月1日M7.6の地震の発生を受け、速やかに防災対策にも利活用できるよう、地震の発生確率の評価を待たず、兵庫県北方沖~新潟県上越地方沖の海域活断層の、位置・長さ・形状・そこで発生する地震の規模等について、前倒しして公表しました。今後、この海域の地震発生確率の評価と、新潟県沖~東北地域~北海道地域の日本海側の海域活断層の評価を行い、公表可能な結果から、順次公表を行ってまいります。

(広報誌「地震本部ニュース」令和7年(2025年)春号)

スマートフォン版を表示中です。

パソコン版のウェブサイトを表示中です。