パソコン版のウェブサイトを表示中です。

(広報誌「地震本部ニュース」令和6年(2024年)冬号)

全国の主要活断層帯で生じる大地震の評価を高度化するため、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」)では令和4年度から6年度にかけて、文部科学省研究開発局による標記の委託事業を実施しています。地震調査研究推進本部の設立の契機となった、1995年兵庫県南部地震から2025年で30年を迎えます。地震本部が推進してきた基盤的調査観測対象断層帯の網羅的かつ系統的な活断層調査は、これまで地震本部が公表した長期評価や強震動評価に直接貢献してきました。

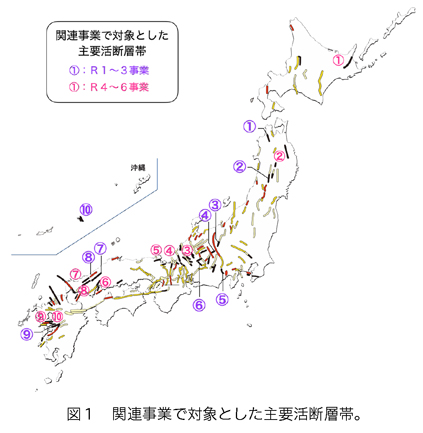

主要活断層帯の長期評価(現在は「活断層の地域評価」)では、評価結果の主な項目として長期的な地震発生確率を公表しています。しかし、全国の主要活断層帯の中には、将来の地震発生確率が不明(Xランク)と評価された断層帯および活動区間が未だに残されています(図1)。これらXランクの活断層の多くは、調査地特有の条件や制約によって、従来手法では評価に資する調査データの取得が困難であったものです。

従来の調査が困難であった断層帯では、1)山間部や森林地域、浅海底に分布するため、正確な断層位置が不明で調査適地を選定できない、2)調査地で炭素を含む年代試料等が得られず活動間隔が不明、3)最適な調査地で調査許諾が得られない、あるいは人工改変で消失、といった様々な自然的・社会的要因がありました。

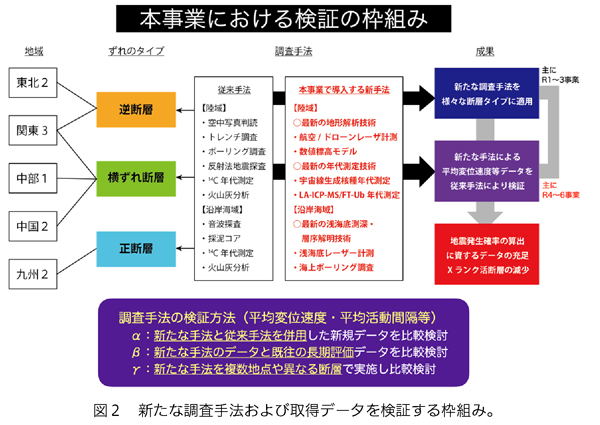

これらの問題を解決するため、特に近年急速に発展しつつある技術を積極的に活断層調査に導入し、新たな調査手法の開発や適用、取得データの妥当性について検証を続けています(図2)。新たな手法は主に、1)航空機・ドローン・浅海底等のレーザー測量による高精細数値標高モデルの作成、2)宇宙線生成核種年代測定の導入、3)海上ボーリングによる浅海底堆積物の採取・分析などです。

また、主に長期間のずれの速さ(平均変位速度)と活動間隔の推定を主眼とするため、従来調査のように活断層直上の特定用地に限定されることなく、相対的に自由度が高く調査場所を選定可能な利点もあります。

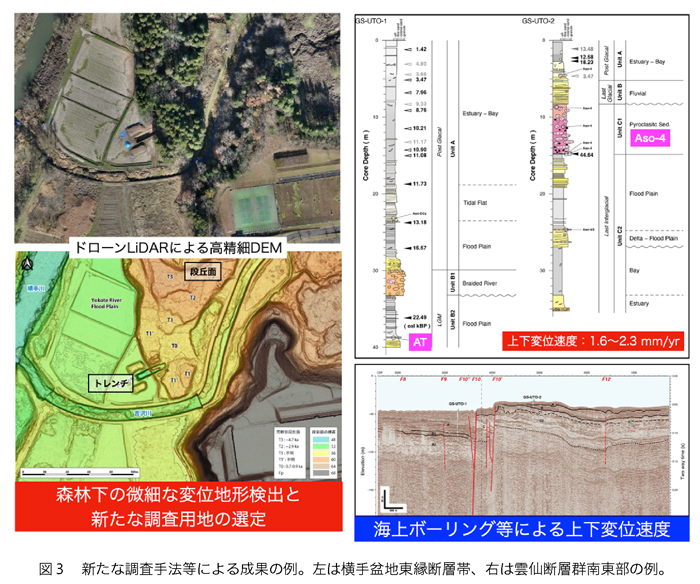

前身事業にあたる令和1〜3年度「活断層評価の高度化・効率化のための調査」事業では、15断層を対象に新たな調査手法等による活断層調査を実施し、平均変位速度や活動間隔の推定が13断層で可能となりました(図3)。特に、陸上の活断層では、ドローンLiDARによる新たな変位地形の検出と掘削用地の選定や、宇宙線生成核種年代測定による新たな平均変位速度の算出、横ずれ断層の河谷屈曲率の改良と平均変位速度の推定が可能となり、これまでより効率的にデータ取得が可能となっています。

また、海域では、浅海底レーザー測量による海底変位地形の抽出、海上ボーリングによる層序と実年代に基づく平均変位速度の推定、ブーマーマルチ音波探査の再解析等により、これまで評価データが存在しなかった沿岸海域の断層帯でも具体的なデータ取得が可能となる道が拓けつつあります。

現在実施中の事業では、10断層を対象に調査手法の改良や取得データの検証を続け、順調に新たな調査データを取得しています。

このように上記の調査研究によって、これまで評価が難しいとされてきた活断層帯においても、地震発生確率の算出に向けて具体的なデータの取得など一定の成果を挙げられつつあります。まだ細部では各手法で課題も残っていますが、これらの成果を端緒として、実際に長期評価に採用される水準や信頼度まで高めることができれば、今後、全国のXランクの活断層をゼロにすることも可能と期待されます。

末筆ですが、調査時にご協力頂いた地方公共団体、調査地の地権者の方々、外部評価委員の皆様、地震火山防災研究課の関係各位に御礼申し上げます。

(広報誌「地震本部ニュース」令和6年(2024年)冬号)

スマートフォン版を表示中です。

パソコン版のウェブサイトを表示中です。