パソコン版のウェブサイトを表示中です。

(広報誌「地震本部ニュース」令和6年(2024年)冬号)

防災推進国民大会(ぼうさいこくたい)は、内閣府などが主催し、産官学、NPO・市民団体や国民の防災活動を発表・交流する日本最大級の防災イベントです。令和6年10月19日、20日に熊本県熊本市で開催され、地震本部は、令和6年4月に設置された火山調査研究推進本部(以下「火山本部」という。)と合同でセッション形式の出展を行いました。セッションでは、地震本部地震調査委員会委員長と火山本部火山調査委員会委員長の対談形式により、地震本部が設置されてから30年間の取組による成果と課題を振り返るとともに、地震本部や今年設置されたばかりの火山本部は、今後どのようなことに取り組むべきか、議論を行いました。

開会に当たって、梅田裕介文部科学省研究開発局地震火山防災研究課長から開会挨拶を行いました。

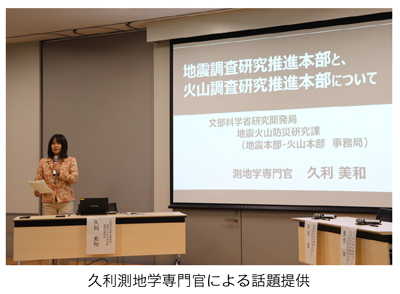

両委員長の対談に先立って、事務局から地震本部のこれまでの取組と、火山本部について話題提供を行いました。

初めに、地震本部設置の経緯と体制を紹介するとともに、地震本部の役割として、政策委員会では、総合的かつ基本的な施策の立案や総合的な調査観測計画の策定などを行っており、これらにより緊急地震速報が実用化されたこと、また、地震調査委員会では、地震に関する総合的な評価を行っていることを紹介し、最近の総合的評価の公表事例として、日本海側の海域活断層の長期評価を挙げました。

続いて、火山本部設立の経緯や火山本部の体制を紹介するとともに、令和6年8月に政策委員会で決定された火山に関する総合基本施策及び調査観測計画の要点の概要を紹介しました。また、火山調査委員会では、9月に111の活火山の現状評価を実施し、今後重点的に評価を行う8の活火山を選定したことを説明しました。

対談に当たって、初めに平田委員長から地震本部の取組と課題について講演いただきました。平田委員長は全国地震動予測地図について説明するとともに、熊本地震は地震発生確率がやや高いと評価されていたところで起きたことを紹介しました。また、海底地震津波観測網の整備成果として、地震や津波をより早く検知することができるようになったことを挙げました。さらに、観測網の整備により、南海トラフ地震の発生と関係の深いスロー地震が発見されたことを紹介しました。一方で、地震本部では成果が社会に正しく認知されていない課題があり、火山本部ではより成果が社会に正しく認知されることを期待しているとコメントされました。

清水委員長からは、対談に当たり、これまでの火山調査研究の課題について講演いただきました。初めに、我が国における火山調査研究の歩みと、火山噴火予知の現状を説明し、噴火予知はまだ道半ばであり、観測と基礎研究の継続が必要であると主張しました。また、次世代火山研究・人材育成総合プロジェクトの次世代火山研究推進事業の最大の成果として、各種火山観測データの一元化を挙げました。このプロジェクトで手法・技術が確立された探査・調査を、多くの活火山において計画的・継続的に実施していくことの必要性を訴えました。

両委員長からの講演の後、モデレータを務める所澤氏からの質問を通して、両委員長の考えを述べていただきました。清水委員長は、地震本部を参考にしたい点として、基盤観測網を整備・維持して、高品質なデータに基づいて地震の科学的な評価を行っている点と、基礎的な情報収集を並行して行って成果を公表し、地震防災の啓発活動に活用している点を挙げました。一方で、平田委員長は、個々の大学や研究機関ではできない大規模な調査観測データを定常的に取得することが国の機関として非常に重要であるとし、火山本部でもぜひ実施していただきたいと述べました。

地震調査委員会委員長と火山調査委員会委員長が一緒に記者会見することは考えられるかという質問に対しては、平田委員長は、地震活動と火山活動は相互作用があるため、将来的には、地震調査委員会と火山調査委員会が一緒に議論することが望ましい場合もあるとしました。清水委員長からは、現在、岩手山の活動が活発化しており、大きな地震が懸念されているため、今後大きな地震が発生するようなことがあれば、地震調査委員会と合同の議論を検討していくことになるかもしれないと述べました。

地震調査委員会や火山調査委員会の成果の周知について、平田委員長は、防災意識の向上のため、地域住民が自分の住む地域の自然環境や、実施されている地震に関する調査について理解することの必要性を改めて強調しました。清水委員長は、火山防災協議会の研究者が自治体の防災担当者への助言や住民への説明を担っているため、火山本部の行う火山活動評価を各自治体の防災対策に活かすためには、火山防災協議会と密に連携していくことが必要であると述べました。

このセッションでは、会場からの質疑応答も行いました。会場からは、両委員長に対して、今後30年の間に地震研究や火山研究で予想される進歩について質問がありました。平田委員長は、大きな地震が起こった後に続く地震活動の予測をより精度良く行うことができるようになると予想しました。清水委員長は火山研究について、即時的にどのような噴火か判断して、リアルタイムハザードマップに繋げるような研究が進むのではないかと期待を述べました。

モデレータの所澤氏は、地震本部が国の機関として関係機関を束ね、基礎データを蓄積してきたことの重要性に改めて触れた上で、火山本部における各地の活火山の基礎データの整備への期待を述べ、両委員長の対談を締めくくりました。

閉会に当たって、梅田課長から地震本部・火山本部の事務局として両本部を機能させ、関係者一丸となって防災への取組を引き続き促進していくことを表明し、閉会の挨拶としました。

(広報誌「地震本部ニュース」令和6年(2024年)冬号)

スマートフォン版を表示中です。

パソコン版のウェブサイトを表示中です。