パソコン版のウェブサイトを表示中です。

(広報誌「地震本部ニュース」令和元年(2019年)夏号)

気象庁では、これまで主に陸域の高感度地震観測データを大学や関係機関からリアルタイムで収集し、震源決定などの処理を一元的に行ってきました(以下、一元化処理)。陸域では高密度な観測網により精度の高い詳細な震源分布が得られますが、海域では観測点が不足しており、震源決定の精度が十分ではありませんでした。近年、日本海溝では日本海溝海底地震津波観測網(S-net)、南海トラフでは地震・津波観測監視システム(DONET)のような観測網が整備されてきました(地震本部ニュース2017年春号、2015年夏号)。気象庁では、これらの観測データを一元化処理へ取り込む準備を現在進めており、海域の震源の特に深さの精度が大幅に向上することなどが分かってきました。その成果は、地震カタログとして広く公開し、地震活動の現状評価や長期評価、研究などの基礎資料として活用される予定です。今回は、海域観測網を活用した震源決定などの処理やその効果について紹介します。

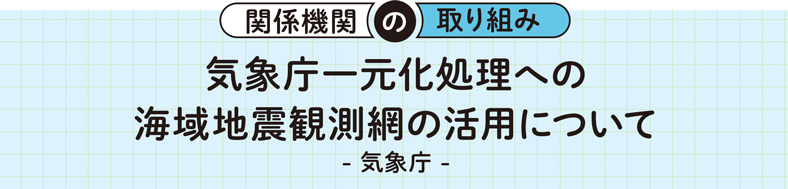

震源決定では地震波の伝播時間の計算に地下の速度構造を用います。現在気象庁が用いている速度構造は、主に陸域の人工地震の観測データを基に決められており、陸域の地震の震源決定に適したものです。しかし、海域の速度構造は陸域とは大きく異なるため、陸域の速度構造をそのまま海域の地震の震源決定に用いると、精度よく震源を決めることができません。また、日本海溝の西側と東側では海底下の構造に大きな違いがみられます。これらの構造の違いを考慮するため、海域における構造探査結果を参照して、日本海溝の陸寄り図1、日本海溝東側のアウターライズ、南海トラフのそれぞれの海底下の速度構造を新たに設定して、海域観測点における地震波の伝播時間の計算に用いることにしました。

また、従来の震源決定では、陸域の観測点が中心であり、観測点間の標高差はそれほど大きくなかったため、観測点の標高は考慮していませんでした。しかし、海域観測点は水深が最大約8kmの海底にあるため、観測点の標高(深度)差を無視できなくなります。そこで、観測点ごとの標高も考慮して速度構造を設定し、地震波の伝播時間を計算することにしました。

図1 東北地方太平洋沖の日本海溝陸寄りの1次元速度構造

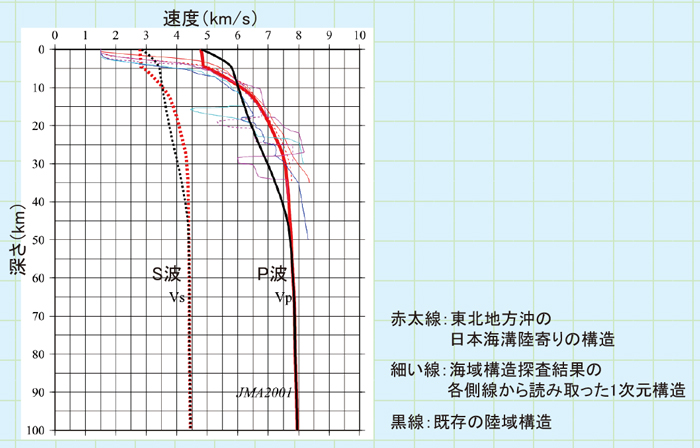

一般に海底下の表層には、地震波速度がとても遅い未固結の堆積層があり、観測点ごとにその厚さが異なることから、これによる地震波の伝播時間の差が震源決定に大きく影響します。そこで、堆積層の厚さ分の地震波伝播時間を補正量として震源決定に取り込むため、堆積層とその下の基盤層との境界での変換波(PS変換波)とP波の到達時間差を観測点ごとに多くの記録から読み取り図2、その平均値を観測点補正値としました。さらに、堆積層とそれぞれの観測点で用いる速度構造の差などを考慮するための補正値を加えて、最終的な観測点補正値としました。

図2 S-netの波形例(地震計の姿勢角に基づき変換)

赤線はP波、青囲みは海面からの反射波、緑囲みはPS変換波。

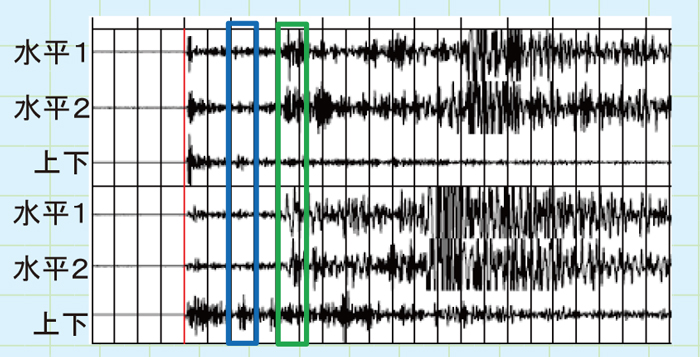

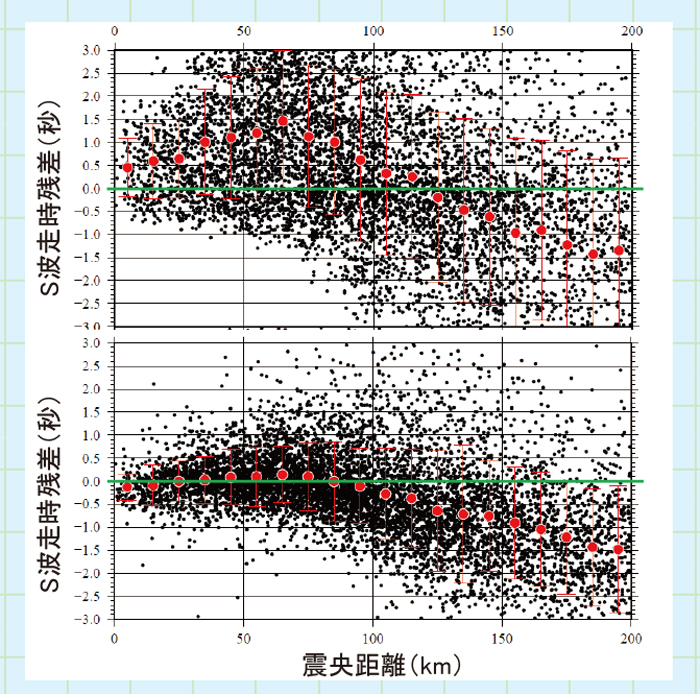

海域観測網を活用して決定した震源分布を図3に示します。沖合の海域観測点の周辺の震源は従来の震源から大きく移動しています。陸から沖合へ離れるほど深く垂れ下がるように分布していた震源は、プレートの沈み込みと整合する分布になり、特に海溝軸付近では浅くなりました。地震波到達時間の観測値と計算値の残差が小さくなり、特にS波の残差が改善され図4 、震源決定の精度向上が見込まれます。

図3 S-netを活用して決定した震源の分布

「従来の震源」と「陸域観測点+S-netで、海域構造と観測点補正値を

用いて決定した震源」の比較(左)及び各断面図(右)。

図4 S-netを活用して決定した震源のS波到達時間の観測値と計算値の残差

「陸域構造」を用いた場合の残差(上)、「陸+海の構造」と

「観測点補正値」を用いた場合の残差(下)。赤丸は震央距離10㎞毎の平均値。

一元化処理では、東北地方太平洋沖地震後の余震や海域観測網の整備に伴う処理の増大に対応するため、自動処理を大幅に導入して処理能力を向上させました。自動処理では、相の種類(P、S)の自動判別を水平と上下成分の波形から行いますが、S-netの場合は、地震計の3軸が水平と上下からずれているため、地震計の姿勢角を基に水平と上下成分に変換した波形を用います。また、人が地震波を読み取る際にも水平と上下成分に変換した波形を用い、さらに、PS変換波や海面からの反射波を誤って検測しないように、読み取る波形にこれらの波の到達時間を表示します。

海域で発生する大きな地震は、陸域の観測データから地震規模(マグニチュード:M)を推定できます。一方、海域の小さい地震は、陸域で明瞭に捉えられないため、主に海域の観測データからMを推定することになります。小さい地震のM推定では、速度計の上下成分の最大振幅を用いますが、S-netの速度計は、固有周期が比較的短く、また、姿勢角が地震動などにより変化します。このため、S-netによる小さい地震のM推定では、従来のMとの連続性を確認したうえで、比較的安定したMが得られる震源距離にある速度計の3成分(水平2成分と上下成分)のそれぞれの最大振幅の合成値を従来のM式に適用します。また、S-netの観測装置は水深1,500m以浅では最大1mの深さに埋設されており、非埋設の地震計よりもMが小さい傾向があるため、埋設と非埋設に応じた補正値を加えてMを計算します。なお、大きい地震のMは従来どおり、陸域で観測される変位データを用いて推定します。

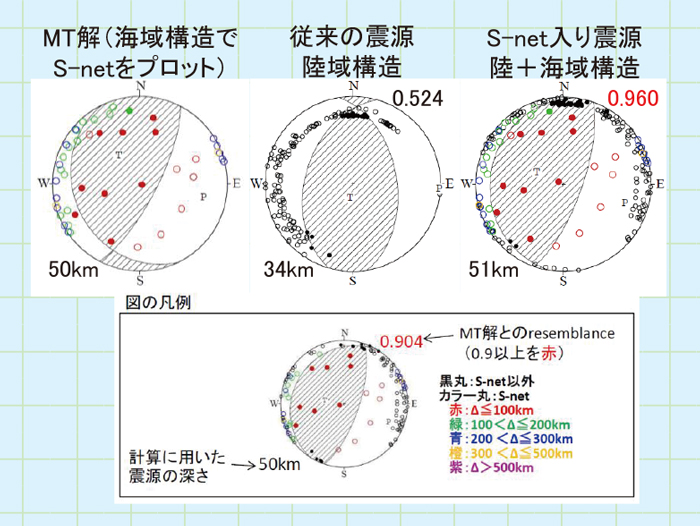

観測された地震波の初動方向(初動極性)を、震源からの射出角に基づいて、震源を取り囲む仮想球面にプロットすることで、地下の断層面の向きとすべり方向を表す発震機構が得られます。射出角の計算には、震源決定と同じ地下構造を用います。図5の例では、海域観測点の射出角の計算には海域構造を用いた方が、プレート境界で発生する地震の発震機構と整合的な逆断層型になり、また、防災科学技術研究所の解析によるMT解とも調和的な解になります。海域観測網の活用により、従来よりも初動極性による発震機構が精度よく求まることが期待され、海底下の応力状態などをより詳しく推定できるようになる可能性があります。

図5 2018年1月24日の青森県東方沖のプレート境界で発生した地震Mj6.3のMT

解とS-netを用いた初動発震機構の比較

防災科学技術研究所によるMT解にS-netの初動極性を海域構造でプロット(左)、

「従来の震源」と「陸域構造」を用いた場合の解(中)、「陸域観測点+S-netで決定

した震源」と「陸+海の構造」を用いた場合の解(右)。

(広報誌「地震本部ニュース」令和元年(2019年)夏号)

スマートフォン版を表示中です。

パソコン版のウェブサイトを表示中です。