抜けるような晴天の下でも、あるいはあいにくの曇り空の下でも、地上は太陽から降り注ぐ光で満ちあふれており、我々の目にはこの散乱光を通して地上にある全てのものを見ることができます。我々が地上のありとあらゆるものを見ることができるように、我々にとって地下にある全てのものを可視化できる方法はないものでしょうか。

実は色々な原因で、地下はいつも波で満ちあふれていると言っても過言ではありません。この常時観測される波を上手に利用出来ないものでしょうか。もしもこれが可能になれば、24時間地下を監視することが可能になるはずです。実は、この答えは物理探査工学の世界で現在注目を浴びている地震波干渉法(Seismic Interferometry)と呼ばれる技術の中にあるのです。

実は色々な原因で、地下はいつも波で満ちあふれていると言っても過言ではありません。この常時観測される波を上手に利用出来ないものでしょうか。もしもこれが可能になれば、24時間地下を監視することが可能になるはずです。実は、この答えは物理探査工学の世界で現在注目を浴びている地震波干渉法(Seismic Interferometry)と呼ばれる技術の中にあるのです。

物理探査工学と呼ばれる学問分野は、地下を可視化したいという要求に応えるために発展してきた分野です。地下を見るために必要となる地震の波を人工的に作り出し、その応答を観測して地下を可視化しようというのが、地震探査法です。特に地表で作った地震波が地下の境界で反射して来るのを観測し、地下構造を可視化する反射法地震探査技術は大変強力な手法で、現在では石油をはじめとする各種資源の探査から、土木分野の調査、さらに地震防災の為の活断層調査において、大変広く利用されています。しかしながらこの反射法地震探査は人工的に地震波を作り出す必要があるため、常時利用することは望めません。

ここで紹介する地震波干渉法のヒントとなったのは部屋の中に差し込む太陽からの光です。人間は太陽からの光の散乱や、反射のおかげで部屋の内の物体を見ることができます。同様に音波も光と同じ波なので、それならばこの部屋の内の色々な音(人のおしゃべりの声、歩く音や、机を叩く音など)を天井中に配置した受信器で受信すれば、部屋の形や、部屋の内にある家具の位置などを“聞く”ことができるのではないでしょうか。さらにこの考えを拡張して、地中を伝わっている微動(雑音)を地表で観測することで地下構造を“聞く”ことができるのではないでしょうか。このように考えたスタンフォード大学のクレアボー(Claerbout)教授は地下の微動(雑音)を用いる地下探査法を“acoustic daylight imaging”と名付けました。

1968年にクレアボー教授は水平成層構造において、地中にある震源で作られた波動を地表で観測した透過波記録に対して、自己相関を計算すると反射法地震探査で観測される反射波記録を合成できることを示しました。その後この研究の成果は一時忘れ去られていましたが、2002年の米国物理探査学会の会議で、クレアボー教授はこの結果がエネルギー保存の原理と相反定理から簡単に導けることを示し、多次元媒体での反射波記録は、異なる受信点で観測された透過波記録の相互相関から合成できると推測しました。そしてデルフト工科大学のウッペナー(Wapenaar)教授によってこの推測が立証され、3次元の弾性体(例えば、地盤など)に拡張されました。これによって地下に日常的に存在している波を利用した地下探査が急に現実的なものになりました。

この理論を反射法地震探査への適用を念頭において簡単に言ってしまうと、「地中にある様々な振動を地表で観測し、その記録の相互相関を取ることで地表に人工震源を設置した場合の反射波記録(反射法地震探査で得られる記録)を合成できる」というものです。これは地中に満ちている波動(雑音)(都市部であれば地下鉄などの交通機関や、人間活動が作り出す振動、火山地域であれば火山性の微動、波浪による振動、また地震の場合は、本震や余震などなど)を観測し、それを基に地下構造を抽出する技術と言えます。雑音を信号に変えるマジックは、相互相関と呼ばれる数学的な演算にありました(図1)。

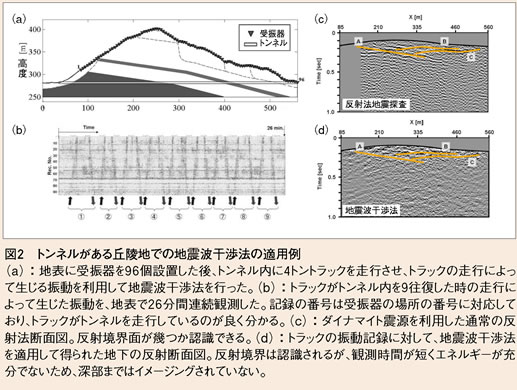

この技術が画期的で革新的な点は、地下探査のために人工的な震源を必要としないという点です(図2)。このように人工震源を必要としない地下探査法が本当に実現できれば、地下の常時監視も可能になるのではないかと、その後多くの研究者が具体的な適用例の研究を始めました。これら理論と適用例に関しては米国物理探査学会が昨年論文集を刊行しています。

地震波干渉法の最大の特徴はなんと言ってもPassive(受動的)な観測手法であることです。これは人工震源などを利用するActive(能動的)な観測手法と違って、欠点も有りますが、多くの利点を秘めています。

まず観測が手軽であることが挙げられます。近年環境保全や安全性の観点から、ダイナマイトなどの人工震源の利用は困難になりつつあります。この様な問題への対策には大変強力な手法です。例えば最近では抗井間での音響トモグラフィ*に応用されています(図3)。この技術は将来は二酸化炭素の地中貯留や、使用済核燃料の地層処分候補地調査の際には有力な地下探査手法になると考えられています。しかしながらこのトモグラフィ手法の最大の問題点は、人工震源を坑井内に設置する必要がある事です。ダイナマイトなどを震源として利用すると、その坑井は二度と利用できなくなる為に、色々な人工震源が開発されてきましたが、作り出される弾性波のエネルギーが小さく、伝播距離が短いと言う欠点がいつもありました。このような場合に地震波干渉法を適用すると、二つの坑井内に受振器のみを設置して波動を観測すれば、一方の坑井に震源を置いて、他方の坑井に受振器を置いた場合の波動が推定できて、抗井間音響トモグラフィが実現出来ます。

さらに重要と思われるのは、自然地震や余震、火山性微動を利用出来る点です。これらの自然が作り出す弾性波エネルギーは人工震源よりもずっと大きいため、地震波干渉法による反射法地震探査を行うと、人工震源では可視化することが困難であった、深さ数km程度より深部の地下構造の決定において威力を発揮できると考えられる点です。例えば、地表の活断層から地下深部の震源断層までを一体的に捉えるためには、人工震源のみによる探査では不十分ですので、自然地震を用いた地震波干渉法を併用することに期待が寄せられています。

無論地震波干渉法では、地下の時間的変化のための監視(モニタリング)は最も得意とするところです。これまで10年、50年という長期的な地下の時間的変化を見ようと考えるときには、どうしても震源の問題を解決する必要があった訳ですが、地震国である日本では地震波干渉法を適用することで、人工震源に関する心配が無用となるはずです。

地震波干渉法はまだまだ開発されて日が浅い技術体系です。今後ますます適用の範囲が広がっていくことと考えられます。特に我が国の様に、地震災害の多い国土であれば、この手法を防災の為に利用する範囲は非常に広いと思われます。それには今後も事例を積み上げて行く地道な研究と技術開発がまだまだ必要であると考えられます。

*音響トモグラフィ:医療分野で用いられているX線CTスキャンと同じ原理を利用して地下を可視化する技術。坑井の中に弾性波を作り出す人工震源を設置して、もう一つの別の坑井内に受振器を設置して観測された波動から、地下構造を可視化する技術。

(広報誌「地震本部ニュース」平成21年(2009年)10月号)