文部科学省では、地震(津波)発生可能性の長期評価、強震動(揺れ)や津波の予測を高精度で行うことを目的として、プレートの形状・動きや強震動・津波発生領域を詳細に推定するため、文部科学省委託研究プロジェクト「東南海・南海地震等海溝型地震に関する調査研究」(平成15年度−平成20年度)を実施しました。その調査研究の一つとして、延べ296台の海底地震計を使った長期間の海底地震観測を行いました。東南海・南海地震の想定震源域境界域と、海溝型地震が発生する千島海溝・日本海溝沿いにおける正確な震源分布を求め、地殻活動の現状把握の高度化を図ることが目標です。

正確な震源分布からより詳細なプレート境界の位置と形状を把握すること、プレートカップリングの不均質と応力場を推定することも、北海道大学、東北大学、九州大学と協力して実施したこの観測研究の目的です。

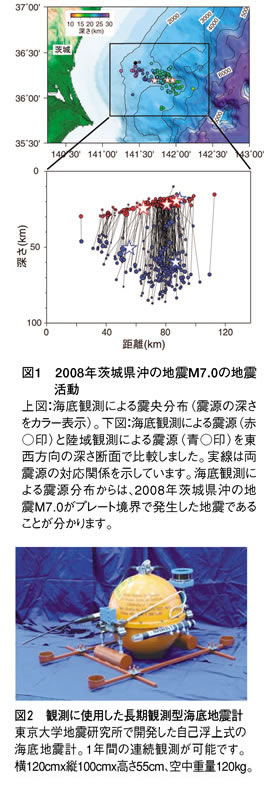

茨城県の100km沖合付近で2008年5月8日にM7.0のプレート境界地震が発生しました。東京大学地震研究所が震源域に設置していた長期観測型海底地震計(OBS)が、この地震の前震・本震・余震の一連の活動を観測しました。この海底地震観測から決定した震源(OBS震源)と陸域観測による震源を比較すると(図1)、深さで20−50km、震央位置でほぼ10km程度ずれています。プレート境界に沿って分布するOBS震源は、この茨城県沖の地震がプレート境界で発生した地震であることの証拠ですが、陸域観測による震源分布はそうではありません。沿岸から離れた海域の地震活動に対しては、陸域観測の解像度が低いことを、茨城県沖の地震は示しています。

より正確に地震活動を把握するという目的には、長期の海底地震観測が重要です。短期間の観測では地震データの蓄積が不足です。本プロジェクトでは、東京大学地震研究所が開発した長期観測型海底地震計(図2)を使用して、1年毎に同じ観測場所で海底地震計を入れ替えるという初めての大規模な繰り返し観測を行いました。この手法によって、海陸一体となった定常的な地震観測網を機動的に構築することが初めてできるようになり、紀伊半島沖では5年間の長期観測を実現しました。

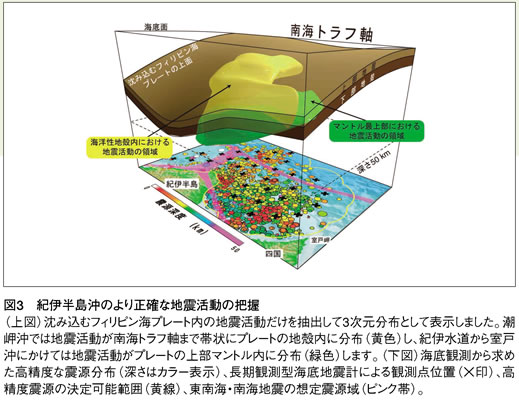

南海トラフの地震活動は定常的にはきわめて低く、データの蓄積には長期の観測が必要となります。このため、最多で30観測点規模になる観測を平成15年度から5年間繰り返して実施し、正確な震源分布を求めました。この結果、紀伊半島沖の地震活動の詳細が明らかになってきました。プレート境界に地震活動はほとんどみられませんでした。プレートカップリングが強いためと推定されます。沈み込むフィリピン海プレートの地殻内と上部マントル内に主に地震活動が分布しています。

このプレート内の地震活動の分布はプレートの沈み込み方向で空間的に変化するだけでなく、直交方向にも変化しており、極めて複雑な分布です(図3)。

また、この地震活動は室戸沖から潮岬沖の間の限られた領域に観られるだけで、潮岬沖より東南海側と室戸沖より南海側では地震活動は極めて低調です。このようなプレート内の地震活動の3次元な分布変化は、この海域でのプレートの凹形状とプレートカップリングの不均質を反映していると考えられます。このような地震活動の特性が明らかとなった紀伊半島沖は1946年南海地震の時に大きなすべりを起こした場所です。南海地震の発生予測上、より詳細にモニタリングしていくことが必要です。

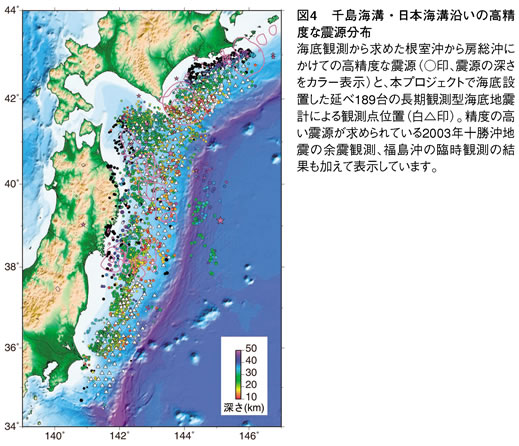

根室沖から房総沖にかけて、最多で50観測点規模の観測を1年毎に場所を移動して実施し、延べ189台の海底地震計を使用して千島海溝・日本海溝沿いのより正確な地震活動の把握を進めました(図4)。根室沖から三陸沖北部にかけての地震活動の分布から、大地震のアスペリティ(固着域)では地震活動が低いことが分かりました。

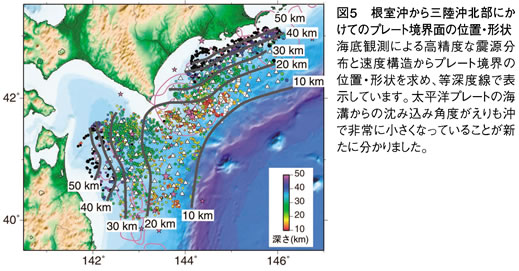

また、千島海溝と日本海溝が会合するえりも沖では、太平洋プレートの沈み込み角度が、こで考えられていた角度よりもはるかに小さいことが明らかになりました(図5)。三陸沖北部で発生した1968年十勝沖地震などの大地震のアスペリティの場所と拡がりはプレート境界の形状の変化と対応していることも分かりました。

プレート境界の位置と形状、構造の不均質と大地震のアスペリティとの対応、プレート内部の地震活動の詳細など、地震発生予測モデル及び強震動・津波予測モデルの高度化に重要な成果が得られました。

(広報誌「地震本部ニュース」平成21年(2009年)10月号)