確率論的地震動予測地図の試作版(地域限定)について

確率論的地震動予測地図の試作版(地域限定)のなかの表5のタイトルおよび、図19のタイトルに訂正がありました。(平成14年7月24日)

誤:表5 確率的地論震動予測地図の試作版

正:表5 確率論的地震動予測地図の試作版

誤:図19 ハザードカーブの評価フロー概念図

正:図19 ハザードカーブの概念図

地震調査研究推進本部は、「地震調査研究の推進について-地震に関する観測、測量、調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な施策-」(平成11年4月23日;以下「総合基本施策」という。)を決定し、この中において全国を概観した地震動予測地図の作成を当面推進すべき地震調査研究の主要な課題としている。

長期評価部会及び強震動評価部会は、共同して、平成16年度末を目途に、全国を概観した地震動予測地図作成を進める第一歩として、地域を限定して地震動予測地図の試作版を作成した。今後、この地図の利用を念頭においた作成のあり方について、防災関係者や研究者間で広く議論されることを期待しており、その検討を踏まえて全国を概観した地震動予測地図の作成を進めていきたい。

なお、当該地震動予測地図の特徴として確率を基に作成している点があることから、この報告では、地震動予測地図を確率論的地震動予測地図と呼ぶこととした。

確率論的地震動予測地図の試作版(地域限定)

- 確率論的地震動予測地図の試作版(地域限定)(126 KB)

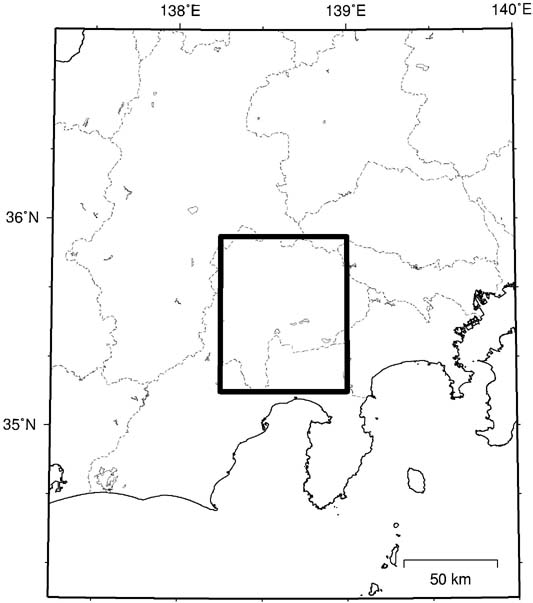

- 図1a 確率論的地震動予測地図の試作版(地域限定)の範囲

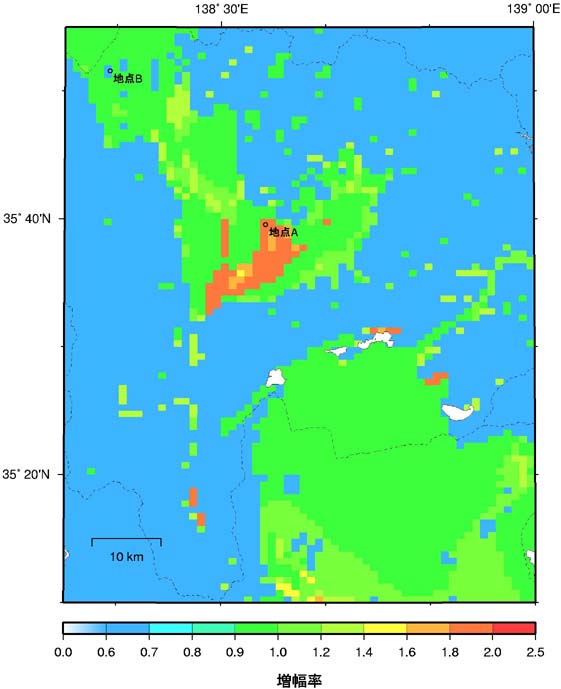

- 図1b 地盤の増幅率の分布

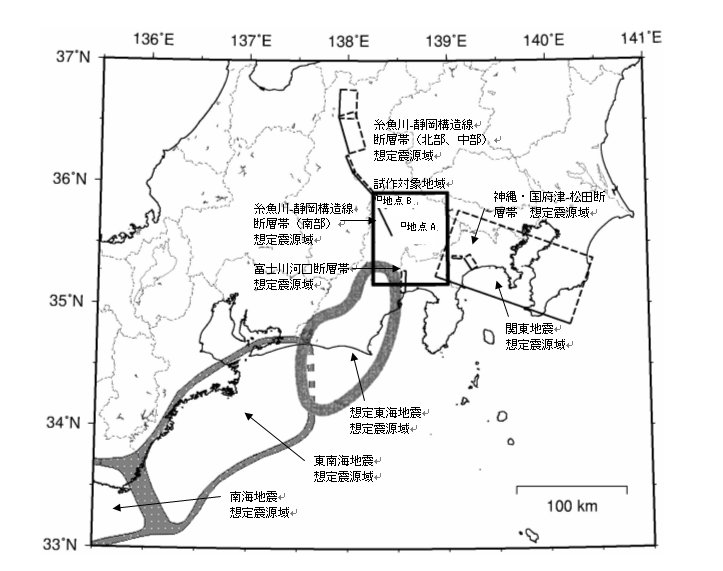

- 図2 試作対象地域に係わる主な活断層帯及び地震(想定震源域)

- 図3 想定東海地震による震度分布図

- 図4 関東地震による震度分布図(試算値)

- 図5a 糸魚川-静岡構造線断層帯(北部、中部)の活動による震度分布図(試算値)

- 図5b 糸魚川-静岡構造線断層帯(南部)の活動による震度分布図(試算値)

- 図6a 今後*30年以内に震度6弱以上**の揺れに見舞われる確率(試算)

- 図6b 今後30年以内に震度5弱以上***の揺れに見舞われる確率(試算)

- 図7a 今後*30年以内に震度6弱以上**の揺れに見舞われる確率(試算;図6aの再掲)

- 図7b 今後30年以内に3%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算)

- 図8a 今後50年以内に5%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算)

- 図8b 今後50年以内に10%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算)

- 図8c 今後50年以内に40%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算)

- 図9 今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(試算;想定東海地震を除いた場合)

- 図10 今後30年以内に3%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算;想定東海地震を除いた場合)

- 図11 今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(試算;主要98活断層帯の固有地震のみの場合)

- 図12 今後30年以内に3%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算;主要98活断層帯の固有地震のみの場合)

- 図13 今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(試算;想定東海地震を除いた海溝型地震のみの場合)

- 図14 今後30年以内に3%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算;想定東海地震を除いた海溝型地震のみの場合)

- 図15 今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(試算;「『主要98活断層帯の固有地震』及び『海溝型地震』」以外の地震の場合)

- 図16 今後30年以内に3%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算;「『主要98活断層帯の固有地震』及び『海溝型地震』」以外の地震の場合)

- 図17 地点A*、地点B*について今後50年以内に震度6弱以上の揺れをもたらす可能性のある地震とその重み(影響度;試算)

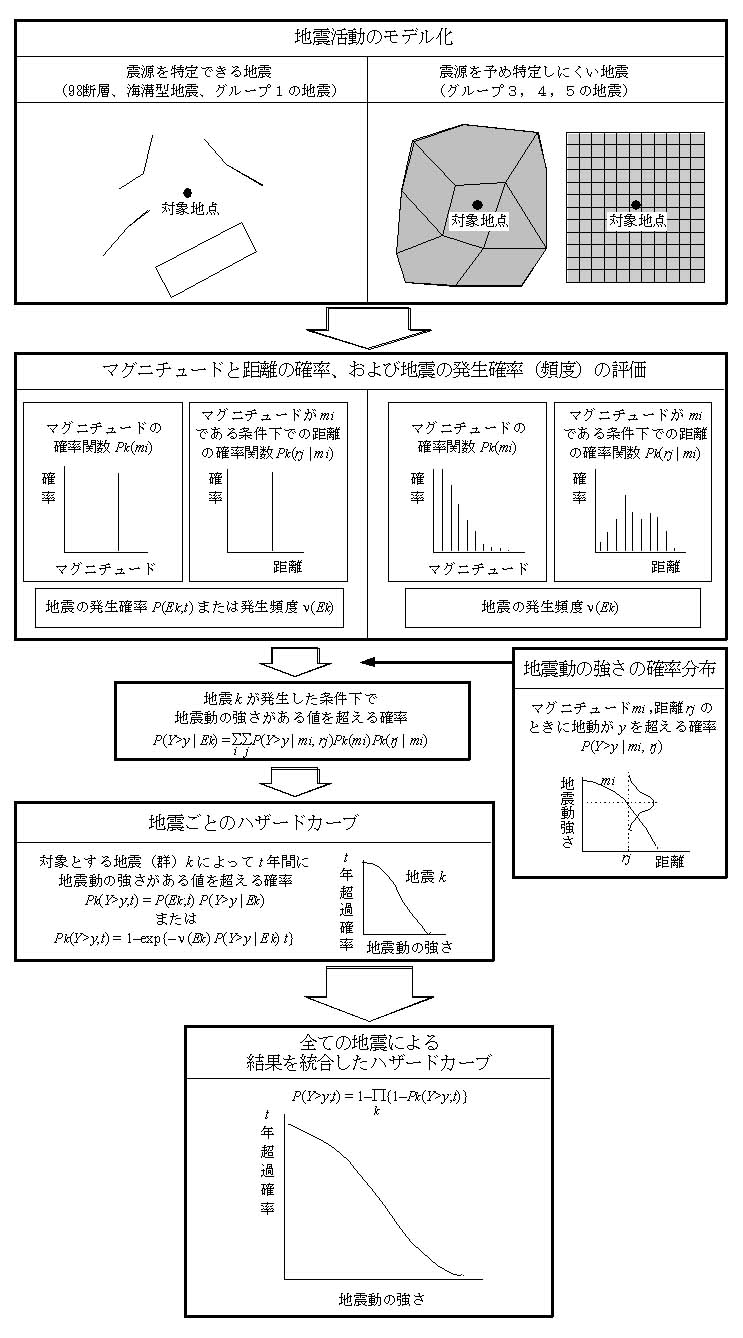

- 図18 地震ハザードの評価フロー

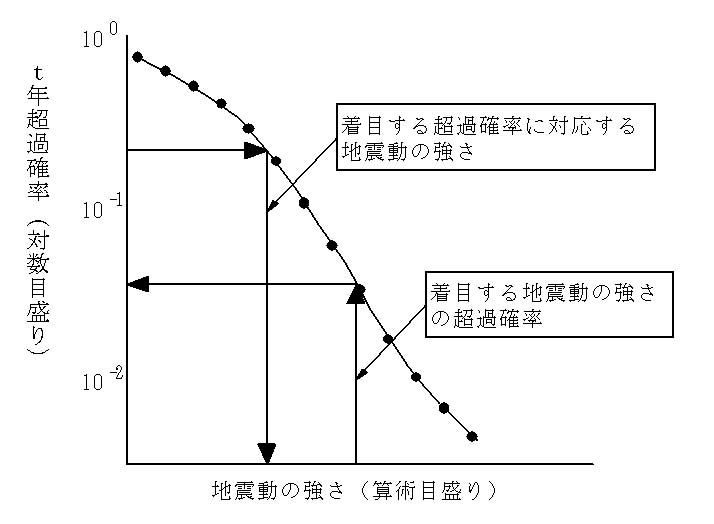

- 図19 ハザードカーブの概念図

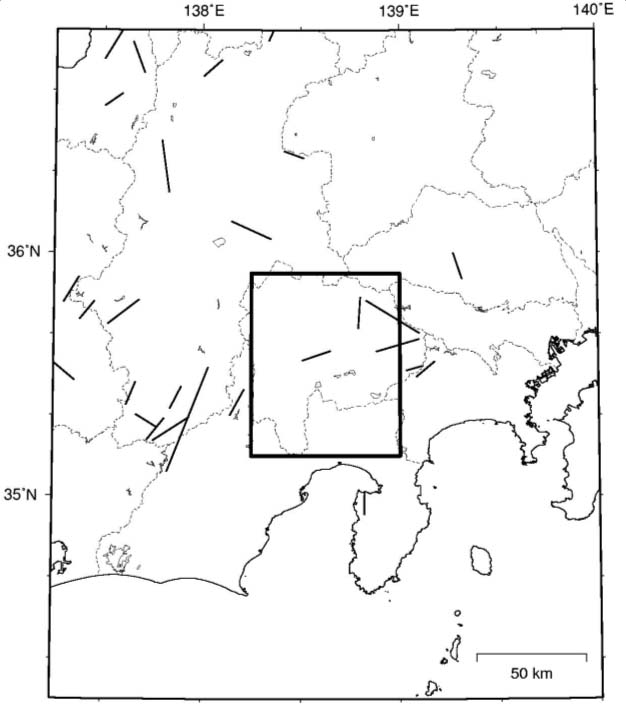

- 図20 震源を予め特定しにくい地震等のうちグループ1の地震に対応する活断層

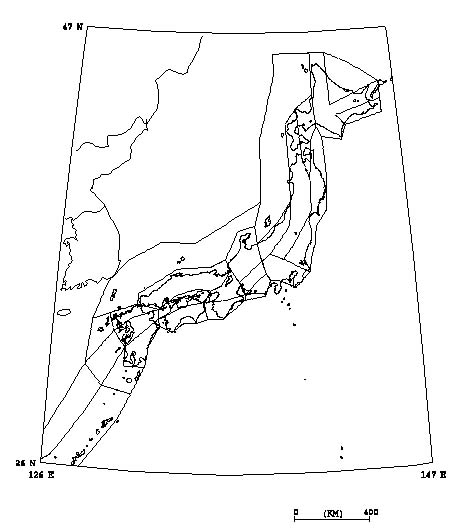

- 図21 地殻内地震の地震活動域(損害保険料率算定会,2000に加筆)

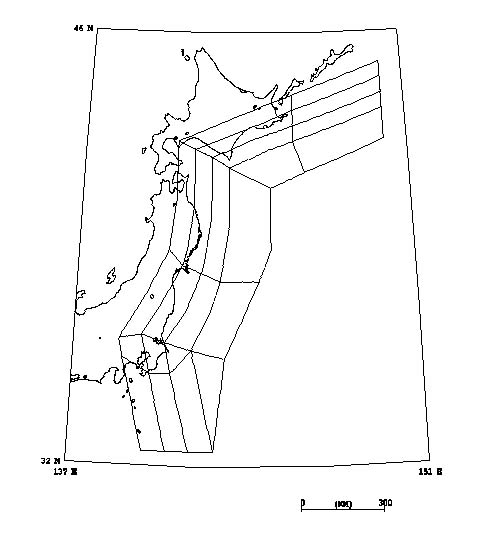

- 図22 太平洋プレートの地震活動域(損害保険料率算定会,2000に加筆)

- 図23 フィリピン海プレートの地震活動域(損害保険料率算定会,2000に加筆)

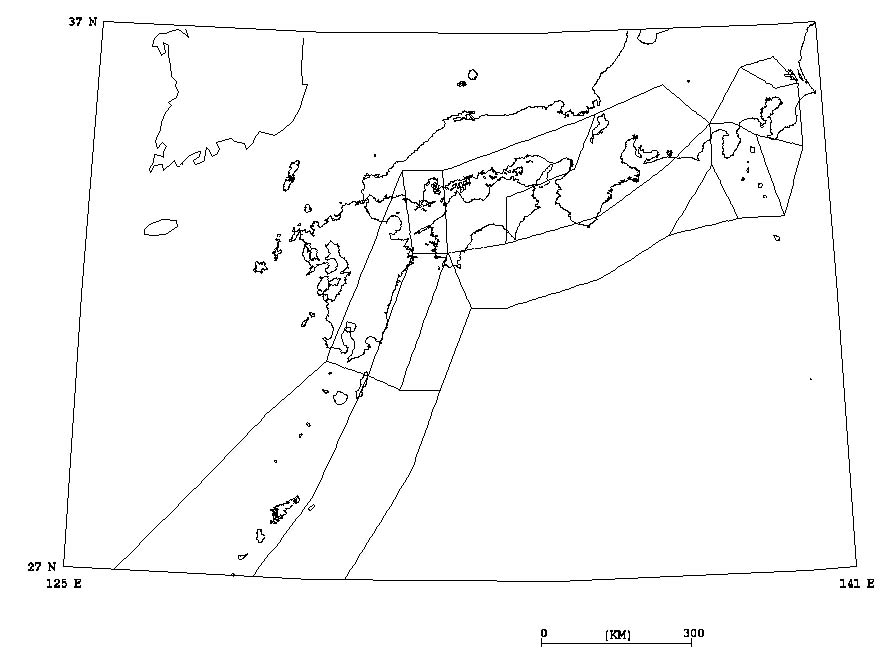

- 図24 グループ5の地震(上段)とフィリピン海プレートのグループ4の地震(下段) の規模別発生頻度

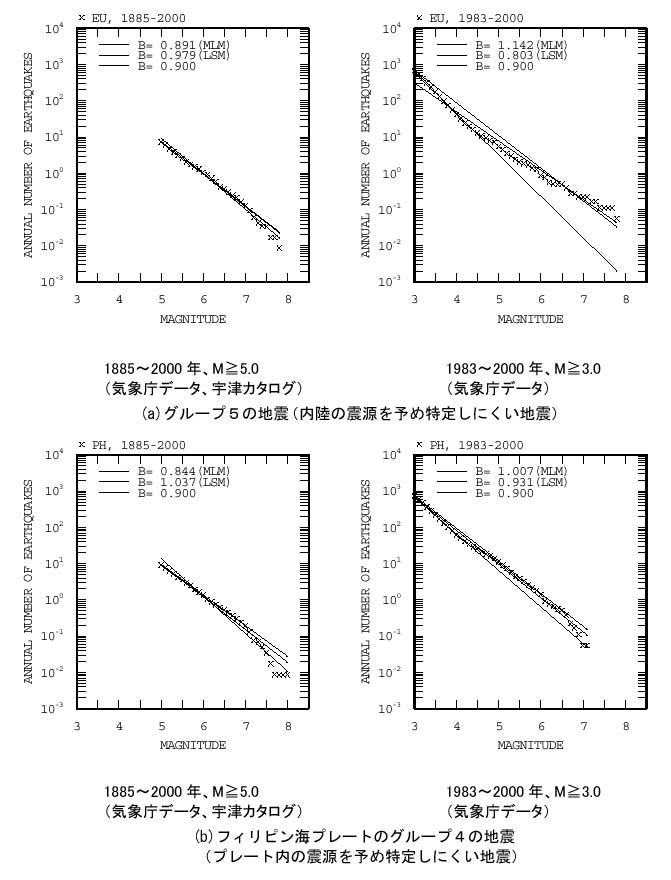

- 図25 地震の規模別発生頻度の評価の概念図

- 図26 地震活動域ごとの最大マグニチュードと震源深さ

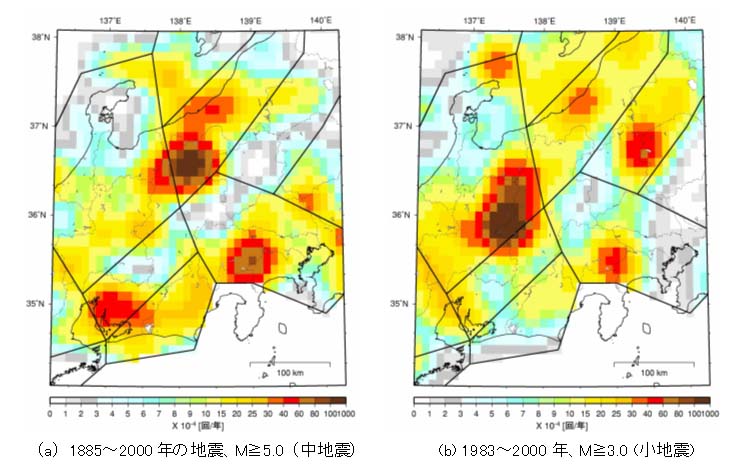

- 図27(1)フィリピン海プレートのグループ4の地震のうち、マグニチュード5.0以上の地震の1年あたりの発生頻度

- 図27(2)フィリピン海プレートのグループ4の地震のうち、マグニチュード5.0以上の地震の1年あたりの発生頻度

- 図28(1)グループ5の地震のうち、マグニチュード5.0以上の地震の1年あたりの発生頻度

- 図28(2)グループ5の地震のうち、マグニチュード5.0以上の地震の1年あたりの発生頻度

図1a 確率論的地震動予測地図の試作版(地域限定)の範囲

注:この図において示されている緯度・経度は、旧測地系の数値を用いている。以下同様。

図1b 地盤の増幅率の分布

工学的基盤(S波速度400m/sの地層の上面)に対する地表の増幅率

図2 試作対象地域に係わる主な活断層帯及び地震(想定震源域)

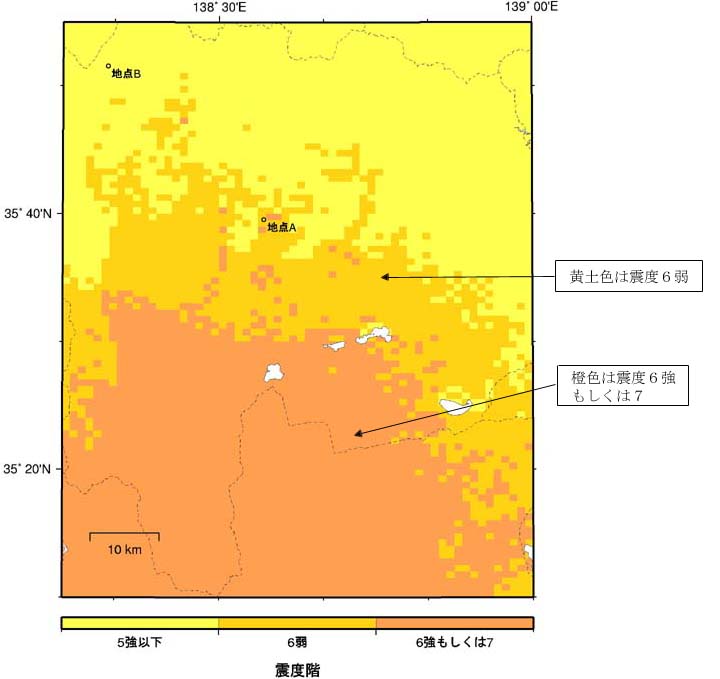

図3 想定東海地震による震度分布図

(注:中央防災会議東海地震に関する専門調査会,2001の図5から拡大して作成。ここで、個々の1kmメッシュの震度は、そのメッシュの矩形内がすべて同一震度であるというわけでもない。そのようなことから、メッシュの位置を厳密に考え過ぎるのは適当でなく、そのような震度のゾーンがどのように拡がっているかを見るべきものである。[中央防災会議東海地震に関する専門調査会,2001,p.7から]))

図4 関東地震による震度分布図(試算値)

(仮に設定した震源断層・マグニチュードに基づいて、距離減衰式を用いて作成した。)

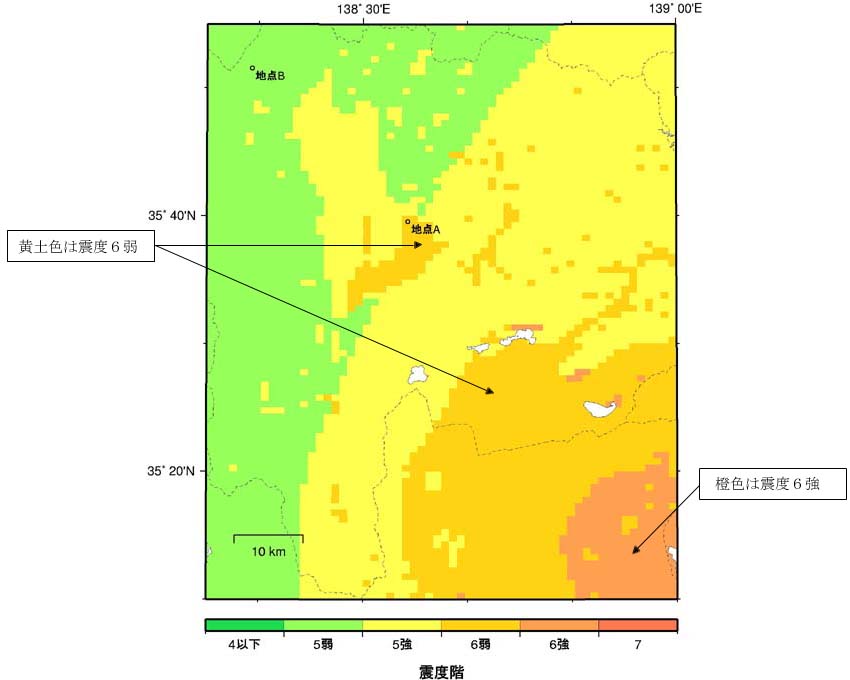

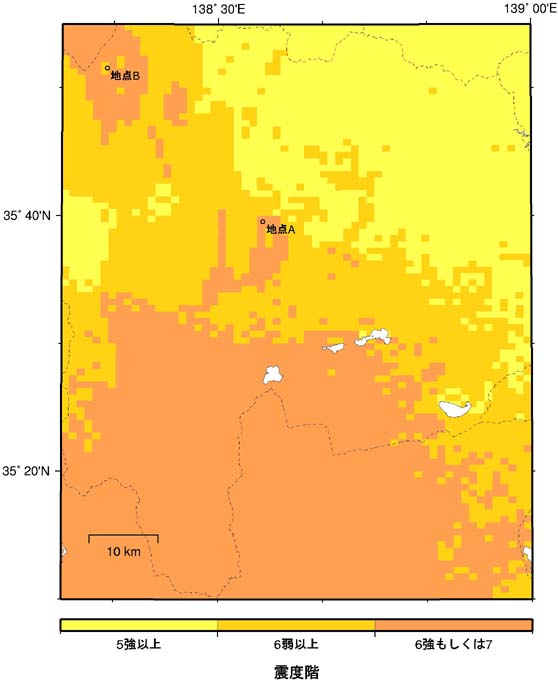

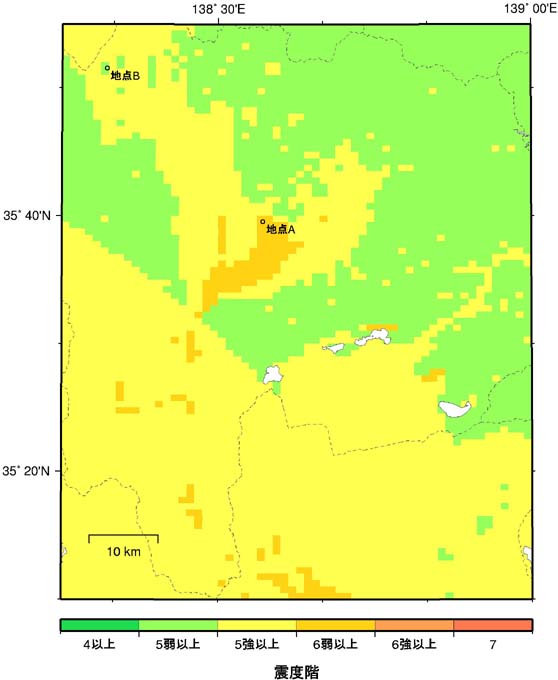

図5a 糸魚川-静岡構造線断層帯(北部、中部)の活動による震度分布図(試算値)

(地震調査委員会強震動評価部会(2001)で示された震源断層・マグニチュードに基づいて、距離減衰式を用いて作成した。)

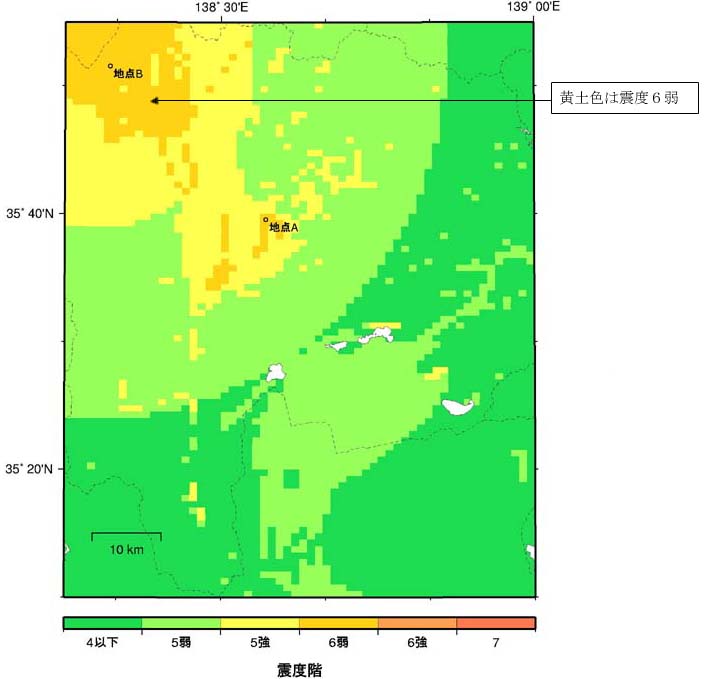

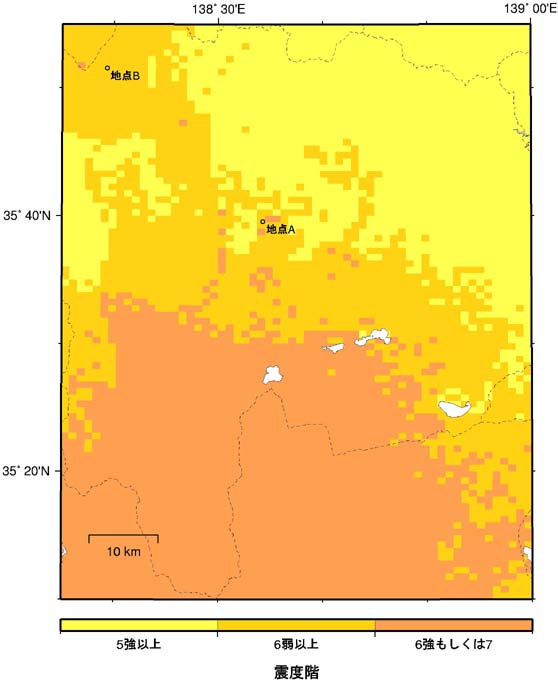

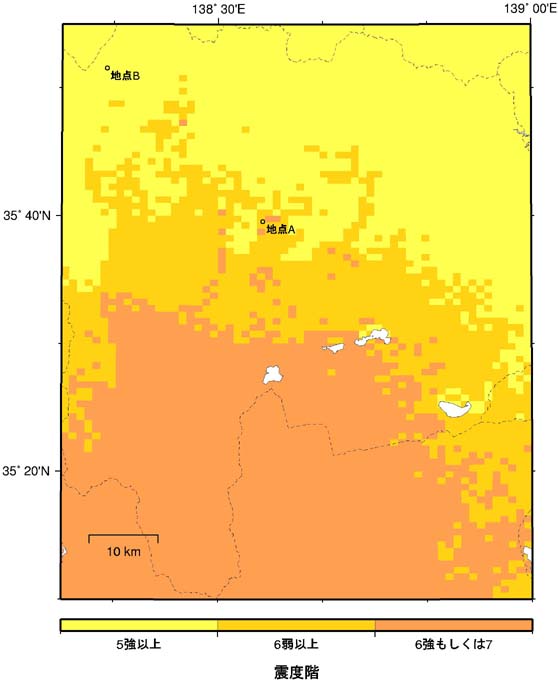

図5b 糸魚川-静岡構造線断層帯(南部)の活動による震度分布図(試算値)

(仮に設定した震源断層・マグニチュードに基づいて、距離減衰式を用いて作成した。)

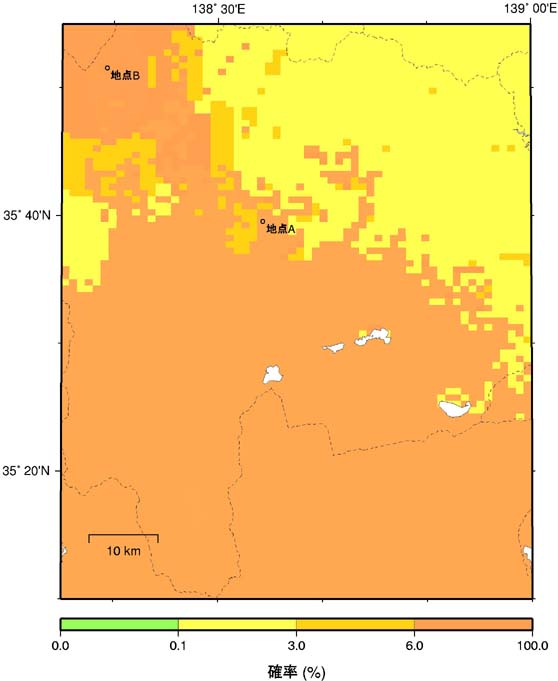

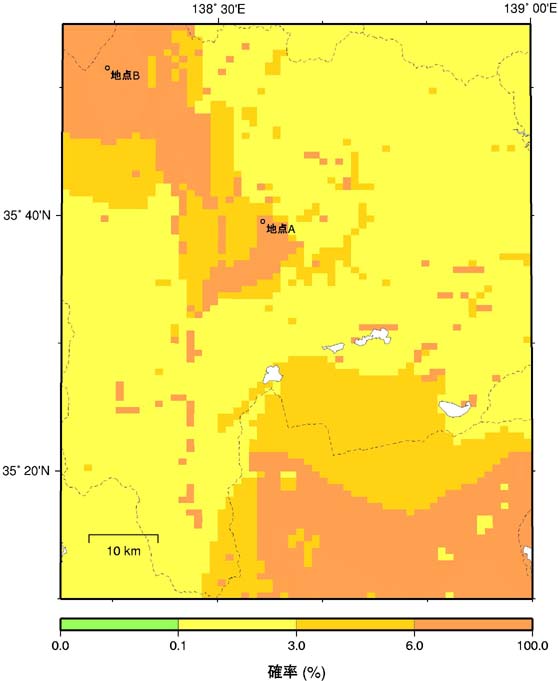

図6a 今後*30年以内に震度6弱以上**の揺れに見舞われる確率(試算)

橙色:今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が6%以上の領域。

黄土色:今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が3%以上6%未満の領域。

黄色:今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が0.1%以上3%未満の領域。

注1*:2002年を基準とした。以下同様。/注2**ここでは「計測震度5.5(震度6弱の下限)より大きい」ことを表す。/注3***:ここでは「計測震度4.5(震度5弱の下限)より大きい」ことを表す。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

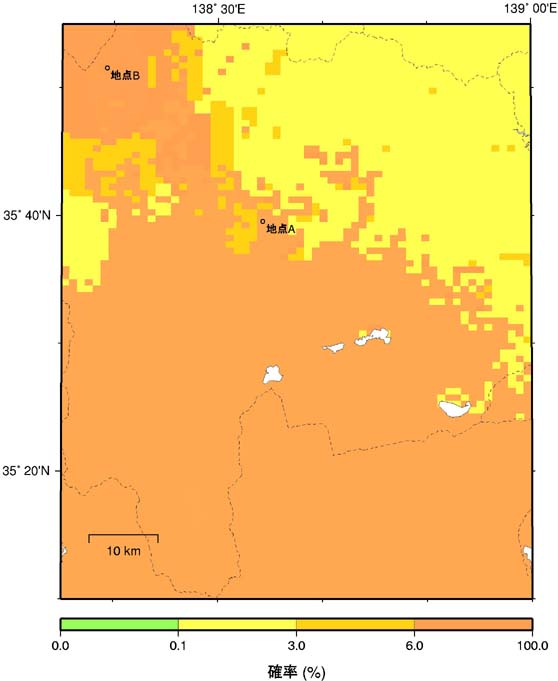

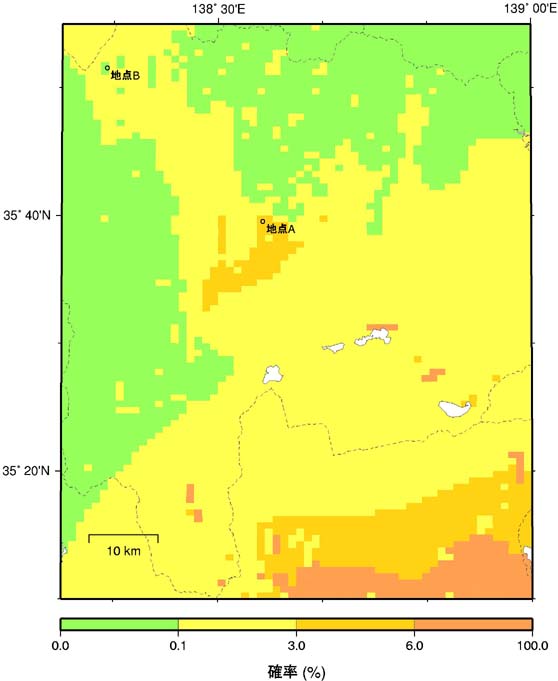

図6b 今後30年以内に震度5弱以上***の揺れに見舞われる確率(試算)

橙色:今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が6%以上の領域。

黄土色:今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が3%以上6%未満の領域。

黄色:今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が0.1%以上3%未満の領域。

注1*:2002年を基準とした。以下同様。/注2**ここでは「計測震度5.5(震度6弱の下限)より大きい」ことを表す。/注3***:ここでは「計測震度4.5(震度5弱の下限)より大きい」ことを表す。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

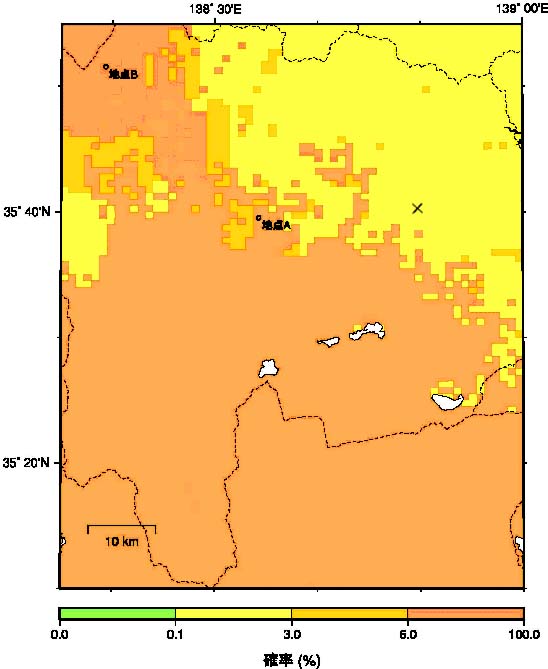

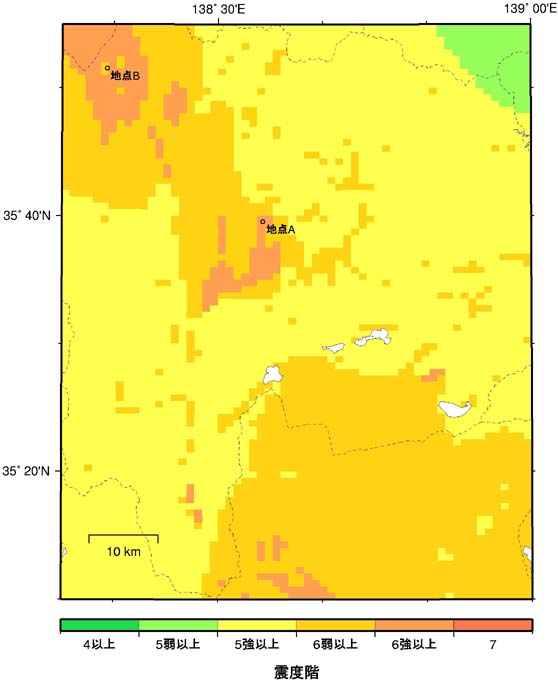

図7a 今後*30年以内に震度6弱以上**の揺れに見舞われる確率(試算;図6aの再掲)

橙色:今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が6%以上の領域。

黄土色:今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が3%以上6%未満の領域。

黄色:今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が0.1%以上3%未満の領域。

注)図7bにおいて、図3の橙色または黄土色の領域と同じ領域については、高い確率で震度6弱以上となることに注意が必要である。また、図3の黄色の領域は全て震度5強以上であると仮定した上でこの図を作成した。図中の×については、本文参照。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

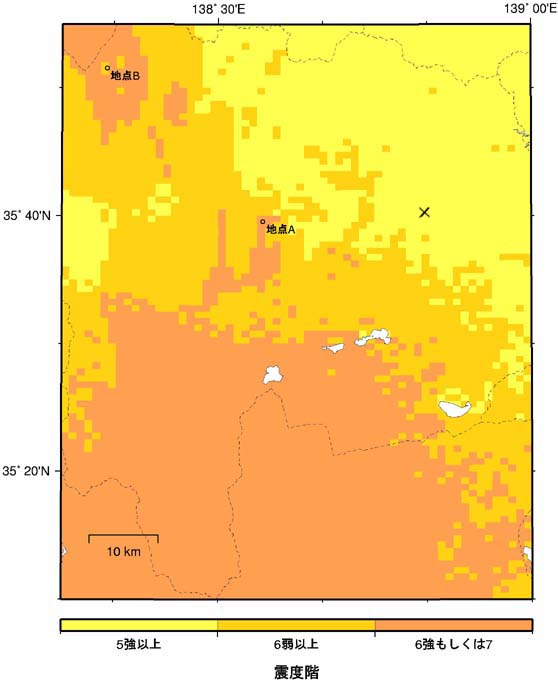

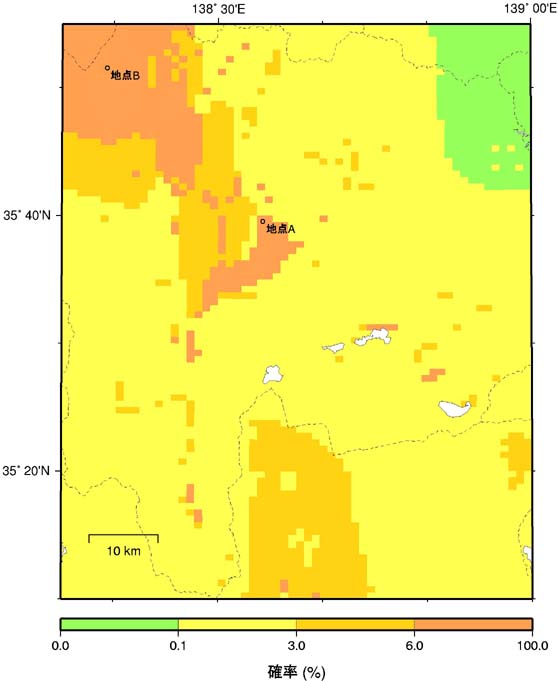

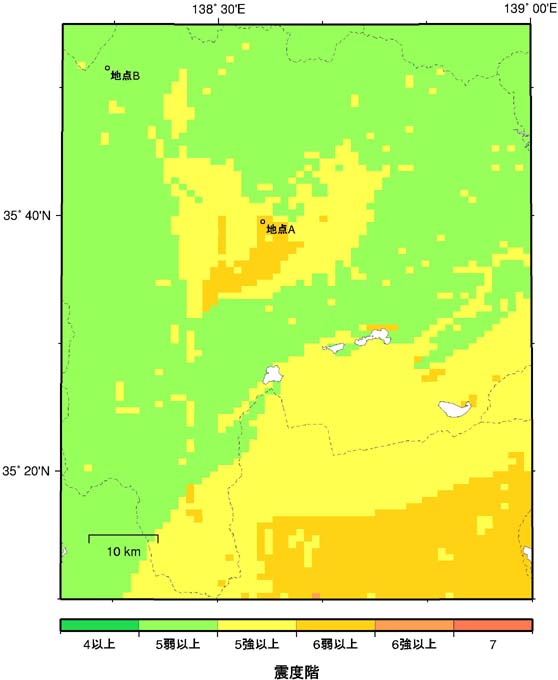

図7b 今後30年以内に3%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算)

橙色:今後30年以内に3%以上の確率で震度6強以上の揺れに見舞われる領域。

黄土色:今後30年以内に3%以上の確率で震度6弱以上の揺れに見舞われる領域。

黄色:今後30年以内に3%以上の確率で震度5強以上の揺れに見舞われる領域。

注)図7bにおいて、図3の橙色または黄土色の領域と同じ領域については、高い確率で震度6弱以上となることに注意が必要である。また、図3の黄色の領域は全て震度5強以上であると仮定した上でこの図を作成した。図中の×については、本文参照。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

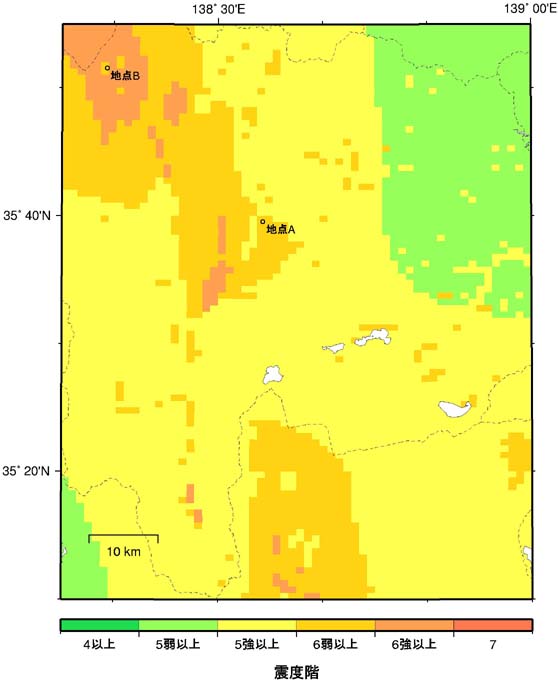

図8a 今後50年以内に5%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算)

橙色:今後50年以内に5%以上の確率で震度6強以上の揺れに見舞われる領域。

黄土色:今後50年以内に5%以上の確率で震度6弱以上の揺れに見舞われる領域。

黄色:今後50年以内に5%以上の確率で震度5強以上の揺れに見舞われる領域。

注)図3の橙色または黄土色の領域と同じ領域については、高い確率で震度6弱以上となることに注意が必要である。また、図3の黄色の領域は全て震度5強以上であると仮定した上でこの図を作成した。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

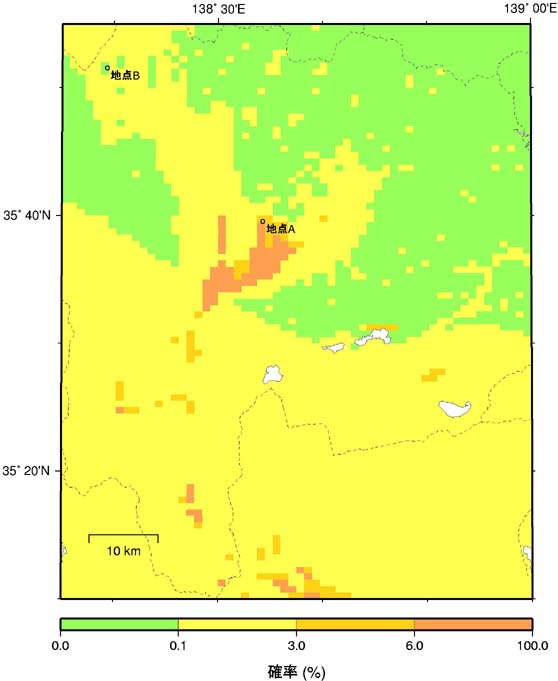

図8b 今後50年以内に10%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算)

橙色:今後50年以内に10%以上の確率で震度6強以上の揺れに見舞われる領域。

黄土色:今後50年以内に10%以上の確率で震度6弱以上の揺れに見舞われる領域。

黄色:今後50年以内に10%以上の確率で震度5強以上の揺れに見舞われる領域。

注)図3の橙色または黄土色の領域と同じ領域については、高い確率で震度6弱以上となることに注意が必要である。また、図3の黄色の領域は全て震度5強以上であると仮定した上でこの図を作成した。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

図8c 今後50年以内に40%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算)

橙色:今後50年以内に40%以上の確率で震度6強以上の揺れに見舞われる領域。

黄土色:今後50年以内に40%以上の 確率で震度6弱以上の揺れに見舞われる領域。

黄色:今後50年以内に40%以上の確率で震度5強以上の揺れに見舞われる領域。

注)図3の橙色または黄土色の領域と同じ領域については、高い確率で震度6弱以上となることに注意が必要である。また、図3の黄色の領域は全て震度5強以上であると仮定した上でこの図を作成した。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

図9 今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(試算;想定東海地震を除いた場合)

橙色:今後30年以内に震度が6弱以上の揺れに見舞われる確率が6%以上の領域。

黄土色:今後30年以内に震度が6弱以上の揺れに見舞われる確率が3%以上6%未満の領域。

黄色:今後30年以内に震度が6弱以上の揺れに見舞われる確率が0.1%以上3%未満の領域。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

図10 今後30年以内に3%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算;想定東海地震を除いた場合)

橙色:今後30年以内に3%以上の確率で震度6強以上の揺れに見舞われる領域。

黄土色:今後30年以内に3%以上の確率で震度6弱以上の揺れに見舞われる領域。

黄色:今後30年以内に3%以上の確率で震度5強以上の揺れに見舞われる領域。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

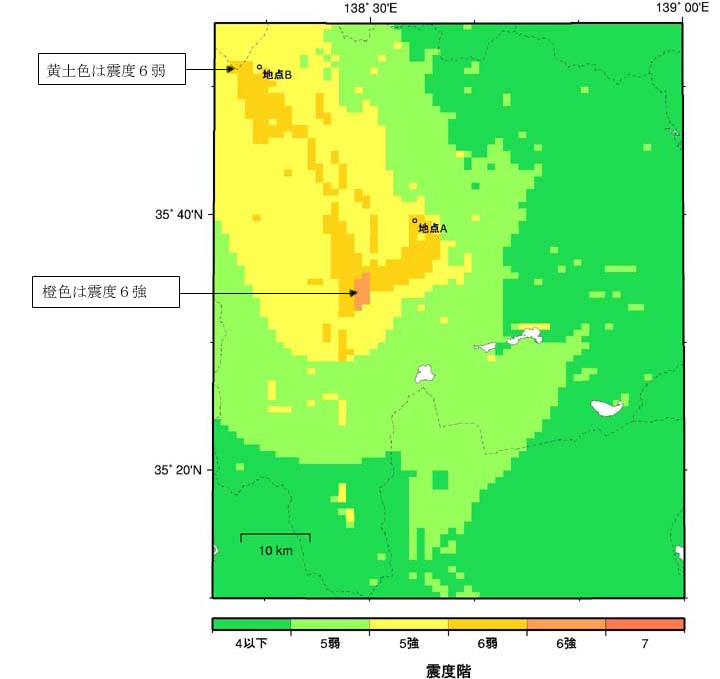

図11 今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(試算;主要98活断層帯の固有地震のみの場合)

橙色:今後30年以内に震度が6弱以上の揺れに見舞われる確率が6%以上の領域。

黄土色:今後30年以内に震度が6弱以上の揺れに見舞われる確率が3%以上6%未満の領域。

黄色:今後30年以内に震度が6弱以上の揺れに見舞われる確率が0.1%以上3%未満の領域。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

図12 今後30年以内に3%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算;主要98活断層帯の固有地震のみの場合)

橙色:今後30年以内に3%以上の確率で震度6強以上の揺れに見舞われる領域。

黄土色:今後30年以内に3%以上の確率で震度6弱以上の揺れに見舞われる領域。

黄色:今後30年以内に3%以上の確率で震度5強以上の揺れに見舞われる領域。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

図13 今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(試算;想定東海地震を除いた海溝型地震のみの場合)

橙色:今後30年以内に震度が6弱以上の揺れに見舞われる確率が6%以上の領域。

黄土色:今後30年以内に震度が6弱以上の揺れに見舞われる確率が3%以上6%未満の領域。

黄色:今後30年以内に震度が6弱以上の揺れに見舞われる確率が0.1%以上3%未満の領域。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

図14 今後30年以内に3%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算;想定東海地震を除いた海溝型地震のみの場合)

橙色:今後30年以内に3%以上の確率で震度6強以上の揺れに見舞われる領域。

黄土色:今後30年以内に3%以上の確率で震度6弱以上の揺れに見舞われる領域。

黄色:今後30年以内に3%以上の確率で震度5強以上の揺れに見舞われる領域。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

図15 今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(試算;「『主要98活断層帯の固有地震』及び『海溝型地震』」以外の地震の場合)

橙色:今後30年以内に震度が6弱以上の揺れに見舞われる確率が6%以上の領域。

黄土色:今後30年以内に震度が6弱以上の揺れに見舞われる確率が3%以上6%未満の領域。

黄色:今後30年以内に震度が6弱以上の揺れに見舞われる確率が0.1%以上3%未満の領域。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

図16 今後30年以内に3%以上の確率で一定の震度以上の揺れに見舞われる領域図(震度別に色分け;試算;「『主要98活断層帯の固有地震』及び『海溝型地震』」以外の地震の場合)

橙色:今後30年以内に3%以上の確率で震度6強以上の揺れに見舞われる領域。

黄土色:今後30年以内に3%以上の確率で震度6弱以上の揺れに見舞われる領域。

黄色:今後30年以内に3%以上の確率で震度5強以上の揺れに見舞われる領域。

この図は、長期的な発生確率について仮に設定したものもあるなど、あくまでも地震動予測地図の試作版として作成したものである。このため、この図の個々の地点の震度・確率は、厳密なものでなく、イメージを示すものである。

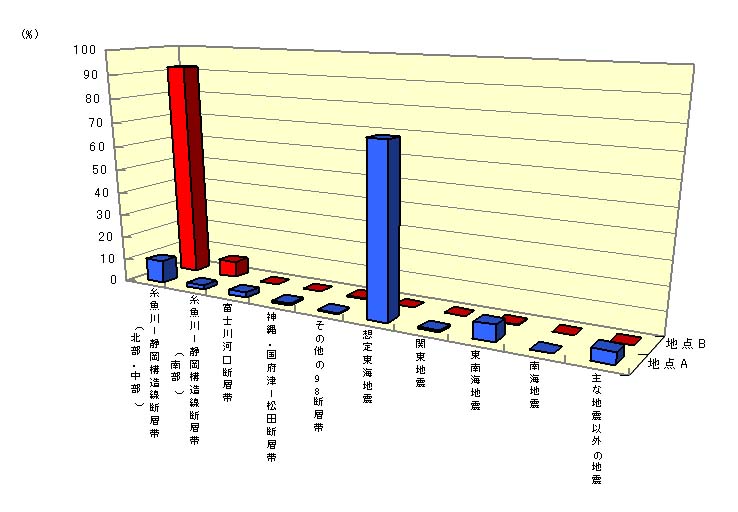

図17 地点A*、地点B*について今後50年以内に震度6弱以上の揺れをもたらす可能性のある地震とその重み(影響度;試算)

注1)「その他の98断層帯」とは、その他19断層帯。(表1参照)

注2)「主な地震以外の地震」とは、「『主要98活断層帯の固有地震』及び『海溝型地震』」以外の地震

注3)*地点A、地点Bを含む約1km×約1kmの領域。

図18 地震ハザードの評価フロー

図19 ハザードカーブの概念図

図20 震源を予め特定しにくい地震等のうちグループ1の地震に対応する活断層

(□で囲まれた領域は、試作版の地域)

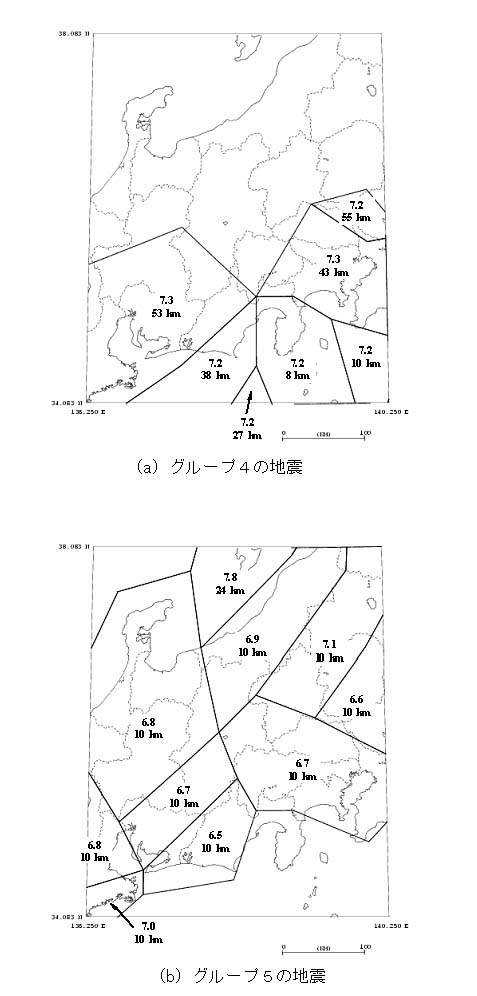

図21 地殻内地震の地震活動域(損害保険料率算定会,2000に加筆)

図22 太平洋プレートの地震活動域(損害保険料率算定会,2000に加筆)

図23 フィリピン海プレートの地震活動域(損害保険料率算定会,2000に加筆)

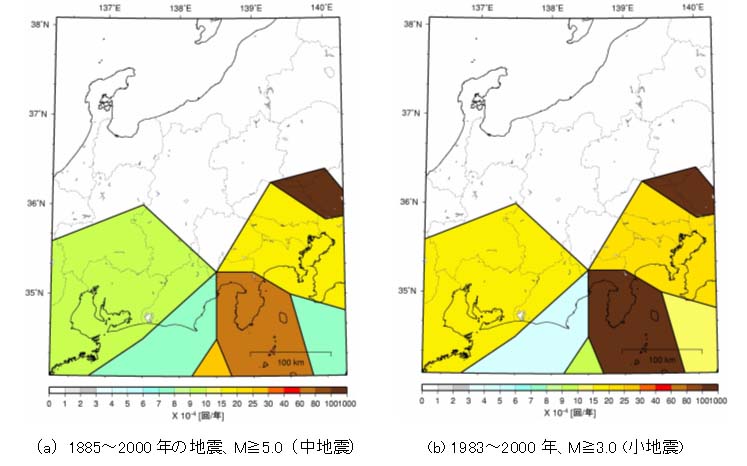

図24 グループ5の地震(上段)とフィリピン海プレートのグループ4の地震(下段) の規模別発生頻度

注)上下段ともに,1885年から1926年のM6.0以上の地震と1926年以降のM5.0以上の地震とを組み合わせて用いた場合の結果(左)と1983年以降のM3.0以上の地震(気象庁データ)を用いた場合の結果(右)の両方を示している。

太い実線はb値を0.9に固定して引いたGutenberg-Richter式、2本の細い実線は最尤法および最小二乗法で決めたGutenberg-Richter式である。

図25 地震の規模別発生頻度の評価の概念図

注)M5.0以上の地震を用いた場合(上)とM3.0以上の地震を用いた場合(下)とで、手順に若干の違いがある。

図26 地震活動域ごとの最大マグニチュードと震源深さ

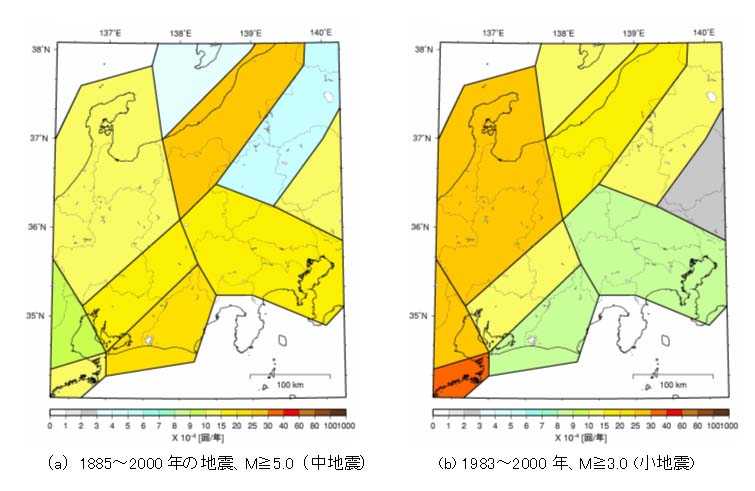

図27(1)フィリピン海プレートのグループ4の地震のうち、マグニチュード5.0以上の地震の1年あたりの発生頻度

(0.1度のメッシュあたり、地域区分する方法による結果)

図27(2)フィリピン海プレートのグループ4の地震のうち、マグニチュード5.0以上の地震の1年あたりの発生頻度

(0.1度のメッシュあたり、地域区分しない方法による結果)

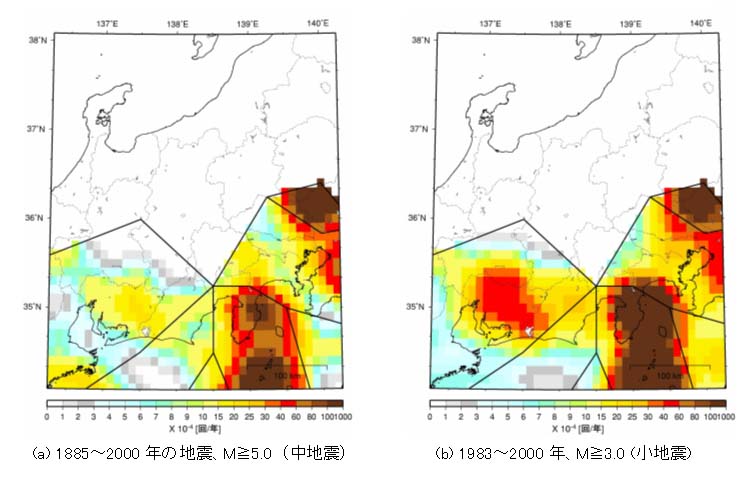

図28(1)グループ5の地震のうち、マグニチュード5.0以上の地震の1年あたりの発生頻度

(0.1度のメッシュあたり、地域区分する方法による結果)

図28(2)グループ5の地震のうち、マグニチュード5.0以上の地震の1年あたりの発生頻度

(0.1度のメッシュあたり、地域区分しない方法による結果)